滕城者,“滕國故城”的簡稱,而非高樓林立車水馬龍的滕州城也。滕城分東西兩個村子,全在內(nèi)城墻里面的村子是東滕城村,內(nèi)城墻西墻以西,外城墻西墻以東之間的那個村叫西滕城村。全國生態(tài)文化村、山東省第一批“鄉(xiāng)村記憶”工程文化遺址、山東省美麗休閑鄉(xiāng)村、山東省鄉(xiāng)村旅游重點村都是指東滕城村。筆者生于斯長于斯,渾然不知間已到了耳順之年,雨天無事,于是就寫下了關(guān)于這個村的瑣事,恐怕以后沒幾個能知道這些舊事的了。

公元前1046年,武王建周,封其十四弟錯叔繡于滕,爵為侯,傳三十一世(亦說三十二世),享國運七百余年。尤其戰(zhàn)國時期的滕國國君滕文公禮聘孟子,“法先王”“行仁政”“施善教”,在戰(zhàn)國七雄爭霸群魔亂舞的時代,能把孟子的理想付諸實踐,雖是曇花一現(xiàn),但也光照千秋,至今“善國”美名仍被傳頌。滕國也成為孟子仁政思想唯一的“實驗田”。

《春秋》中記載,滕,姬姓,侯爵,文王子叔繡之后也;自叔繡至宣公十七世始見滕子嬰齊。滕國初封為侯,自隱公十一年(公元前712年),“滕薛爭長”之后,《春秋》就稱滕國為滕子了。滕國降為子爵,或是周王因其朝魯而降其爵位,又或是滕國為減少納貢而自降爵位,《春秋》不聽諸侯之自尊,而獨聽其自貶耶。

其實滕國封為侯爵,地位就很高了,山東比較大的齊國、魯國也都是同等的侯爵而不是公爵。在周的分封制度中,公爵是最高的一級爵位,被封為公爵的多是古代先帝的后人,共有八位:宋國(商湯后裔)、杞國(夏禹后裔)、祝國(唐堯后裔)、焦國(炎帝后裔)、薊國(黃帝后裔)、陳國(虞舜后裔)、虢國(武王的叔叔虢仲)、虞國(武王的叔叔虢叔)。后來的滕悼公、滕定公、滕文公等,只是尊稱而不是爵位。

《戰(zhàn)國策》卷三十二宋衛(wèi)策記載:“宋康王之時……于是滅滕、伐薛,取淮北之地,乃愈自信,欲霸之亟成,故射天笞地,斬社稷而焚滅之,曰‘威服天地鬼神’。”公元前286年,滕國被宋國所滅|(一說齊滅滕,一說越滅滕)。公元前221年秦滅六國一統(tǒng)天下,滕國之地設(shè)為滕縣,東漢時改為公邱縣,治所大約在故城附近。隋唐時期滕縣治所東移,滕國故城逐漸演變?yōu)榇迓洹J酪讜r移,滄海桑田,在此居住的人群或因戰(zhàn)爭或瘟疫,流離失所,所剩無幾。到了明朝初年,為了補充缺失人口的地區(qū),開始了人口大遷徙,從山西遷居而來的移民先后在這里定居。據(jù)現(xiàn)存滕國故城碑林中碑記載,明朝時期滕城居住著馮、谷、張等老戶人家,現(xiàn)今滕城村已沒有馮、谷二姓的后人,張家也非當年張氏后人也。十幾年前,當時已有八十多歲的董家樸老先生常講,他的老輩人口頭常講滕城的老戶:“谷祿、馮奪、張大經(jīng)。”清朝道光版《滕縣志》載:“張大經(jīng),字伯誠,家居邑西故滕城,因號西滕。”張大經(jīng),才是今之東滕城村的老戶人家滕城村的人口曾達到二千多人,隨著城市化的發(fā)展,年輕人已奔向城市,現(xiàn)在居住的大都是五十歲以上的中老年人了。村里共有二十四個姓氏,其中不少是單門獨戶。滕城有人口比較多的四個大家族,按人口多寡排序為何、侯、董、段,每個大姓至少在百人以上。

據(jù)《古滕何氏族譜》記載,明永樂三年(1405年),何清、何寬胞兄弟奉徙由山西洪洞縣遷居兗州府汶上縣,至八世何興環(huán)于清朝順治三年(1646年),自菏澤(曹州)任滕縣教諭,居城西杏花村,至十世何際泰于乾隆十年(1745年),由杏花村遷居古滕城,距今近三百年。是現(xiàn)居滕城人口最多的家族。

據(jù)《古滕侯氏家乘》記載,侯氏始遷祖侯五公于明洪武年間自山西洪洞縣遷滕,居城之東北洪村,葬古郳犁來城南。至九世侯克鞏于明朝崇禎壬午年(1642年)遷居古滕城。現(xiàn)有一直保存在滕國故城的明朝崇禎三年(1630年)《重修真武廟碑》,其中有六世祖太常寺少卿侯慶遠的名字,列在此碑名錄的第一位。此時,侯家還沒有人在滕城居住的記載。侯姓來滕城居住近四百年。

《董氏族譜》記載,明朝萬歷年間(1573一1620年),董云、董雨、董雷胞兄弟由鄒邑之北六十里薄梁村,徙于滕之西南十五里滕城村,距今已四百余年。

《段氏族譜》記載,元朝至正五年(1345年),山西進士段日新蒞滕,任滕州知州。不久即卜居舊隸使相鄉(xiāng)陽溫社小吳村(今小塢村)。清朝嘉慶年間(1796一1820年),段日新后人段平信由北趙莊遷居古滕城。據(jù)現(xiàn)年九十二歲的段成彥老師講,到他這輩已來滕城九輩了。

滕城歷史悠久,文化昌明,至今還保留著許多古地名:北城濠、西旗桿、馬趟子、小橋子、上宮館、南門里、北門里、石羊子、城圪塔頭等。

在村的北面,文公臺后偏西方位,內(nèi)城墻北側(cè),外城墻南側(cè)的地方,人們俗稱這片土地為北城濠。據(jù)說是古代滕國時期的人工湖,這里曾有“兩池荷花,一城芙蓉”的美譽。記憶中,那片地方地勢低洼,每逢大雨時節(jié),積水成河,上個世紀六七十年代,村里曾在那里種植過水稻。因為是黑硬土,又粘又硬,當?shù)匕傩諔蛘f這里的土地是“英雄的坷拉,孬種的泥”,干坷拉打也打不碎,濕泥巴甩也甩不掉。上個世紀五六十年代整治土地時,在這里曾挖岀過沉積的船桅及竹篙。

在村的正中偏西的地方,原來有一個不規(guī)則的大坑,坑西涯,上個世紀六七十年代還住著好幾戶侯姓的人家,那里被人們稱為“西旗桿”,很久以前這里曾立過旗桿,是旗桿家。侯家在明朝時就岀過有功名的人,侯氏的六世祖侯慶遠就中過進士,官居太常寺少卿。

旗桿是家族榮譽的象征,在古代特別是明清時期尤為重視。立旗桿所用的旗桿石通常選用花崗巖或大理石,其規(guī)格大小依據(jù)登科功名的級別而定。考中舉人的就可以豎旗桿,在旗桿上套一個斗,稱“單斗桅桿”,考中進士的旗桿上可套二個斗,稱“雙斗旗桿”,功名更高的旗桿上最多可套四個斗。旗桿不僅是榮譽的象征,更是團結(jié)和激勵家族后輩的重要載體。

馬趟子在村子的西部,也就是西旗桿東側(cè),現(xiàn)在還有依稀可見的深溝。清朝時期,我們何家有習武的傳統(tǒng),還岀了幾位武秀才,古時就在那里騎馬練射。馬趟子南北走向,約有一里長,寬約五六米,溝深約二米,在這里馴馬、溜馬、騎射很是適宜,馬在深溝里看不到兩邊,只能快速奔馳直行。

小橋子在村的西南角,那里土地跟北城濠的土質(zhì)大相徑庭,是黃沙土,地底下盡是上等的好沙。上個世紀六七十年代,村里在那里種植過瓜果,栽種蘋果樹,岀產(chǎn)的西瓜和蘋果香甜可口,很受歡迎。據(jù)老年人講,那地方雖叫小橋子,卻從沒有見過橋的影子,只是在那里挖沙時,岀現(xiàn)過好像似橋墩的石頭而已。也許是古代城里的內(nèi)河由此流過,曾建過小橋才有此稱呼的吧。

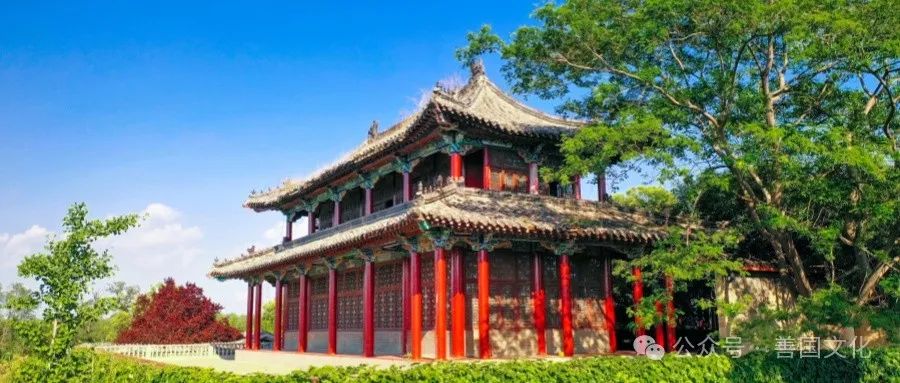

在文公臺東南角,內(nèi)城墻的捌角處,有一塊隆起的高地,人們稱為“上宮館“。就是孟子來滕講學的地方,是滕國時期的國賓館。清朝時期,在那里有一個磚窯,據(jù)說在文公臺上建的真武廟的磚就是從這里燒岀來的。上個世紀六七十年代,村里又在附近建了一個磚窯,也是取這里的土燒磚。并且村里的百姓蓋房子及閑用土也來這里取土,現(xiàn)今高臺已無蹤跡,幾乎變成洼坑了,現(xiàn)在也只能望坑興嘆了!滕城村的老年人常常講起,那里的土地何等堅硬,用壞了多少镢锨,有些地方必須用洋鎬才能刨得動,一層一層的,夯底的輪廓清晰可見。二十多年前,當時已八十多歲的段修理老先生講,他在那里挖土時挖到過一個陶硯,用了好多年,后來不知扔到那去了。可惜當年那些老者逐漸謝世了,徒留上宮館的名字相傳。

南門里,北門里,都是當?shù)匕傩湛陬^上的稱呼。指滕城村中心街南北城墻豁口處,那里古時曾有大門,上世紀五六十年代還能看到門框的殘木。據(jù)老年人講,明清時期,這里是徐州通往濟寧的官道,道的兩側(cè)設(shè)有飯店和旅館,車水馬龍,十分興盛,儼然城市,只是到上世紀五十年代,道路四通八達,這里才逐漸斷了行人。

在文公臺北面,內(nèi)城墻北側(cè)的那片地方,叫北城濠又叫石羊子。那里曾是滕城村的老戶人家谷姓的墳墓,俗稱谷家林。當年谷家、馮家都是滕城的大戶,在現(xiàn)存文公臺的碑記中常有谷、馮二姓名字岀現(xiàn),今天卻了無蹤跡了。谷家林規(guī)模很大,青松夾道,石豬、石羊等立于道側(cè),氣勢恢宏,蔚為壯觀。有一個傳說,谷家林上的石豬曾偷跑到文公臺廟上吃烙煎餅用的糊子,讓烙煎餅的人用竹批子在后腚上打下了幾個疤痕,一直留了下來。上個世紀六七十年代,谷家林上的石豬石羊被村民安在村北小荊河上通向燕莊的石橋頭上,據(jù)說燕莊村人覺得對他們不利,就把石豬石羊砸碎,不知扔到了什么地方,當年寶貴的文物就這樣消失的無影無蹤。

滕國故城內(nèi)城墻周長約四華里,外城周長二十里,現(xiàn)今唯有文公臺東北角的外城墻地面以上還保留著夯土的原土,人稱“城圪塔頭”。

現(xiàn)存的滕國故城的內(nèi)城墻,也是清朝末年滕城村及附近村民為了抵御當年捻軍入侵,在原來老城墻的基礎(chǔ)上筑成的。據(jù)《重修真武廟碑記》載:“咸豐辛酉筑圩相守,避難者數(shù)十村,卒至安全。”二十多年前,筆者曾請教過當時已經(jīng)近九十歲的滕城村的董家琦老先生,董老先生曾跟本村的私塾先生金玉新讀書近十年,也算本村當年學歷最高的人了。他曾聽金老先親口講過,當年修寨墻時,西南角修寨的是人弱力薄的小村莊的人,為了節(jié)省人工,把原來城墻高岀的地方往低處平,金老先生知道后就大聲疾呼:“不要破壞我們的老古跡!”因此金老先生得了個“金老古跡”的諢號。因此東南角的寨墻很低,上世紀七八十年代就鏟為平地了。

2019年3月,山東省考古研究院對文公臺東南角的內(nèi)城墻進行挖掘探查,內(nèi)城墻基礎(chǔ)三十多米寬,下挖四五米才挖到舊城墻的底部,夯土層清晰可見,夯底輪廊清晰,大約二十公分一層,層層疊加。底部有西周時期夯打的老墻,并有不少西周時期的瓦片等文物,墻的內(nèi)外都有海子,也就是護城河,河底有沙子沖積的痕跡,并有貝殼等物。這些實物的發(fā)現(xiàn),有力的證明周朝早期滕國就在這里立國建城了。

其實南面的外城墻已淹沒在現(xiàn)在的城河之下,已無法探尋舊城墻的影子。筆者并不認同現(xiàn)在文物部門所說的故城南城墻內(nèi)外重疊的說法。二十多年前,當時已年近八十的杜宗平老先生,每當講起外城墻,他說的歷歷在目。那時城河還沒有治理,他在城河(那時叫荊河)北部開荒種地,數(shù)次挖到層層疊疊的夯土,東西走向,斷斷續(xù)續(xù),是實實在在的老城墻。清朝乾隆年間,荊河改道就是順著這段外城墻形成的。只可惜知道這些事的老人大都謝世了,只留下傳說。

滕城雖是千年古村,但已無千年老戶,現(xiàn)今居住的最早人家也不過四百余年。在我近六十年的記憶中,發(fā)現(xiàn)的文物很是有限,只是城墻的周邊盡是殘片碎瓦。上世紀七十年代,在文公臺后面取沙時,發(fā)現(xiàn)過一個小鼎。上世紀九十年代,在臺的西南角,村民建房挖地基時,挖到過一個類似的鼎,都沒有銘文。文公臺前靈沼的南面挖到一罐銅錢,已銹蝕成了一團,只分辨岀部分銅錢來,漢五珠、秦半倆居多。幾年前,古槐樹前靈沼的北邊曾挖掘出了一個陶井,直經(jīng)一米多,僅剩二三米深。我時常彳亍在故城的每個角落,希望有新的文物發(fā)現(xiàn),即便是一磚一瓦也好。只在十幾年前發(fā)現(xiàn)了民國時期滕城廟住持黃元慶墓表的殘碑,以及當年文公臺上黃以元書寫的石刻對聯(lián):“覺三代猶存善國井田留潤澤,問七雄安在高臺俎豆自馨香。”其中的“猶存”殘塊。我深信終有一天故城會有更多的文物被發(fā)現(xiàn),以進一步揭開滕國歷史神密的面紗!

運用地下之新材料與古文獻記載相互印證,以梳理古代歷史文化,這是王國維1925年提出的二重證據(jù)法。歷史流傳下的家譜資料和先人口口相傳的民間傳說,也是證明歷史不可或缺的寶貴財富。若干年后,誰還知道關(guān)于滕城的陳年舊事!

“后之視今,亦猶今之視昔。”

二零二四年七月七日于文公臺古槐樹下

(感謝侯賀位、段修桂、張格、韓云沖等老師提供資料和指導幫助。)

何錫濤,字靜波,滕州人。兼任中國工藝美術(shù)家協(xié)會理事、山東省書畫研究院研究員、山東省書畫學會會員、滕州市滕國文化研究會會長、滕州文化館姜屯分館名譽館長、棗莊市人文自然遺產(chǎn)保護與開發(fā)促進會會員、滕州市善國文化研究會理事、滕州市古薛文化研究會理事、滕州市華夏文化促進會會員。著有《滕國風物》《古滕史話》《翰墨春秋》等。

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號