來源:滕州文學(xué) 日期:2024-09-13 瀏覽量: 欄目:文化

滕州被譽(yù)為“三國五邑之地,文化昌明之邦”,無論是周朝的滕國、秦時(shí)滕縣、金朝滕陽州、元代滕州、現(xiàn)今的滕州市,唯一不變的是一個(gè)“滕”字,“滕”是滕州的根和魂,是滕州文化的正脈。

滕州是炎黃子孫文明的發(fā)祥地之一。所有的漢語詞典、字典對滕的注解大都大同小異:①周代諸侯國名,在今山東滕州一帶;②姓。《史記》開篇中寫到:“黃帝二十五子,其得姓者十四人。”其中第十子封滕,因?yàn)殡铡!秶Z》中記載黃帝之子十二姓中排第六位的即是滕氏。“滕”字在上古為“塍”,即田埂的意思。因“滕”與“塍”同音,古人即以“塍”假為“滕”,假的時(shí)間長了就以假為正了。取泉水騰涌,水足田廣的膏腴之義。

武王建周,封其十四弟錯(cuò)叔繡于滕,就在今天的滕州一帶。滕為侯爵,揭開了姬姓滕國距今三千年的歷史。叔繡及其子孫,是周王朝派來監(jiān)視東夷各國的親信,滕國當(dāng)初與魯、衛(wèi)、晉、鄭地位齊名。姬姓滕國傳三十一世(亦說三十二世),享國運(yùn)七百余年,于周赧王二十九年(前286年),被宋國所滅(一說越滅滕,一說齊滅滕)。

戰(zhàn)國時(shí)期,諸侯爭霸,七雄割據(jù)天下,各自為自己的利益爭戰(zhàn)伐殺。夾居在大國中間的滕國,按孟子的說法“絕長補(bǔ)短將五十里”,更是岌岌可危。公元前325年,滕定公薨,世子對太師然友說:“昔者孟子嘗與我言于宋,于心終不忘。今也不幸至于大故,吾欲使子問于孟子,然后行事。”然友之鄒,問于孟子。

孟子曰:“不亦善乎!親喪,固所自盡也。曾子曰:‘生,事之以禮;死,葬之以禮,可謂孝矣。’諸侯之禮,吾未之學(xué)也;雖然,吾嘗聞之矣。三年之喪,齊疏之服,饘粥之食,自天子達(dá)于庶人,三代共之。”

然友反命,定三年之喪。父兄百官皆不欲。……文公謂然友曰:“吾他日未嘗學(xué)問,好馳馬試劍。今也父兄百官不我足也,恐其不能盡于大事,子為我問孟子。”然友復(fù)之鄒問孟子。

孟子曰:“然,不可以他求者也。……上有好者,下必有甚焉者矣。君子之德,風(fēng)也;小人之德,草也。草上之風(fēng),必偃。是在世子。”然友反命。世子曰:“然,是誠在我。”五月居廬,未有命戒。百官族人可謂曰知。及之葬,四方來觀之,顏色之戚,哭泣之哀,吊者大悅。

所謂百善孝為先,孝道是中華傳統(tǒng)文化的重要組成部分,是善文化重要標(biāo)志。滕文公的孝名遠(yuǎn)揚(yáng),遠(yuǎn)近稱其為賢君。公元前324年,滕文公繼位后,把孟子請到滕國,虛心求教,待孟子為上賓。“孟子之滕館於上宮。”孟子在滕國的國賓館,設(shè)壇講學(xué)。滕文公問孟子:“滕小國也,間于齊楚,事齊乎?事楚乎?”

孟子曰:“滕,小國也,竭力以事大國,則不得免焉。”主張不依靠任何大國,自強(qiáng)不息,“法先王”、“行仁政”、“施善教”。孟子在此提出了他的“仁政”學(xué)說,也就是所謂的“王道治國”,“民事不可緩也”。國君愛護(hù)百姓,讓百姓豐衣足食,安居樂業(yè)。正如《孟子·梁惠王》所載:“王道之始也。五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛也;……七十者衣帛食肉,黎民不饑不寒,然而不王者,未之有也。”滕文公完全依照孟子這個(gè)主張,以區(qū)區(qū)五十里之地,在戰(zhàn)國七雄爭霸的境況下,不但沒被大國吞并,反把滕小國變成了國富民強(qiáng)、百姓安居樂業(yè)的太平之國,因而被孟子譽(yù)為“善國”而千秋傳頌。

滕國是孟子仁政思想的唯一實(shí)踐地,從“善政”到“善治”,天下太平。孟子所主張的“性善論”,首次便是與當(dāng)時(shí)為世子的滕文公提出的。張岱《四書遇》中說:“一部《孟子》,無一句不是道性善,卻于滕世子一句提宗,如震霆破睡,摘衣珠以貨貧,喚醒千古生人面目。”作為“四書五經(jīng)”之一的《孟子》一書的影響,在古代為教科書的年代自不必言說,時(shí)至今天孟子的“性善論”、“保民而王”、“制民之產(chǎn)”、“仁政愛民”的思想仍為當(dāng)代人所推崇,善國之君滕文公的美譽(yù)千秋流傳,獨(dú)樹一幟。

《孟子》七篇,尤以《滕文公》上下兩篇最為代表,“有恒產(chǎn)者有恒心,無恒產(chǎn)者無恒心”,“勞心者治人,勞力者治于人;治于人者食人,治人者食于人。”等至理名言幾乎都是在居滕國時(shí)期提出的。所有利于民生的好的理論政策都是善文化的組成部分,善待百姓,善待蒼生。十八屆四中全會公報(bào)指出:法律是治國之重器,良法是善治之前提。中國正在走向善治的中國。

善,是漢語中的常用字,最早見于金文。其本意是像羊一樣說話,有吉祥美好之意。《國語·晉語》:“善,德之建也。”《論語·述而》:“擇其善者而從之,其不善者而改之。”《說文》:“善,吉也。從誩,從羊。此與義美同意”。我們常說的“上善若水”,出自老子《道德經(jīng)》第八章:“上善若水。水利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾于道。居善地,心善淵,與善仁,言善信,正善治,事善能,動(dòng)善時(shí)。夫唯不爭,故無尤。”上善若水,形容具有大智慧,心地善良,能包容天下的人。水利萬物,卻不與之爭。儒家提出“仁愛”是“仁者愛人”,而發(fā)軔于滕州的墨家提出的“兼愛”是“博愛”,是人間廣博的“大愛”與“至善”,這種大愛與至善與“以人為本”的和諧社會與科學(xué)發(fā)展觀的根本要求是一致的。善是全人類共同的理想和美好追求。

滕州的滕字,源于水。《說文解字》中載:“滕,水超涌也。從水,朕聲”。取泉水騰涌之義,由此說明了滕州自古就是水足田廣、農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)的膏腴之地。距今已三千多年的滕國文明,尤其戰(zhàn)國時(shí)期的滕文公,施行孟子所主張,“法先王”、“行仁政”、“施善教”,孟子的理論在滕國開花結(jié)果,滕國成為孟子理論的唯一實(shí)驗(yàn)田。斯人已去,但“善國”文化卻千秋不衰,歷久彌新,他是滕州獨(dú)有的文化標(biāo)簽,無可替代。

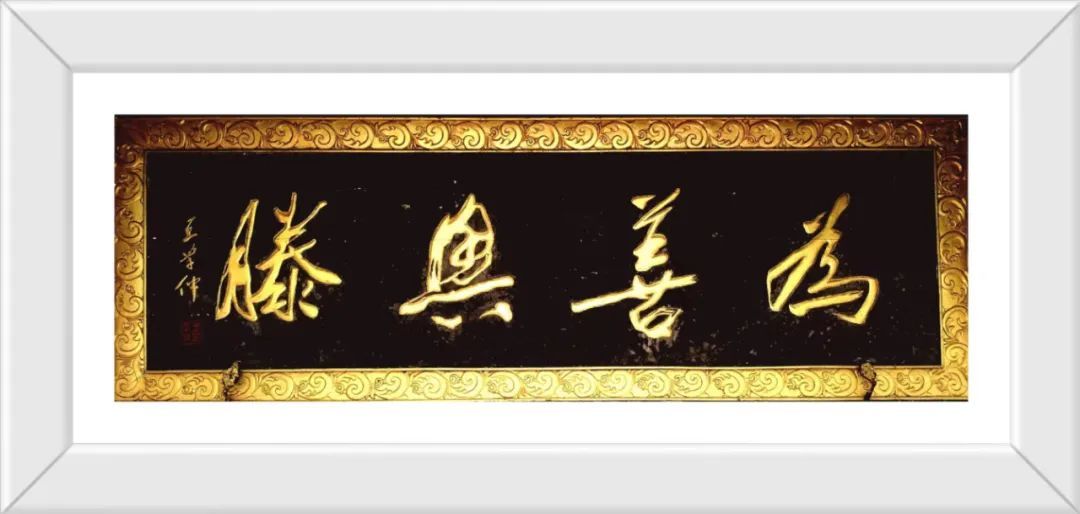

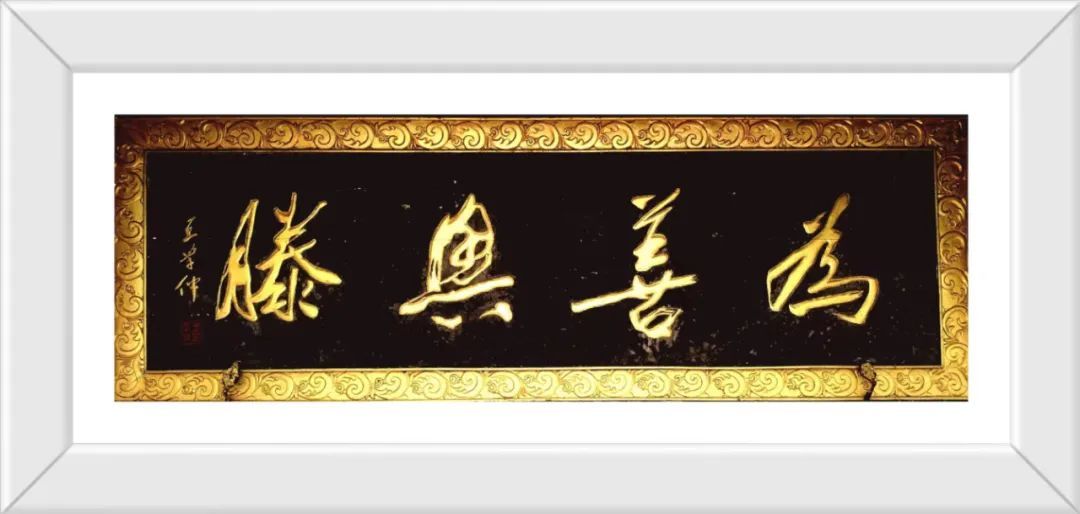

勿以善小而不為,勿以惡小而為之。善是中華民族傳統(tǒng)美德,善是做人的根本。善文化一直影響感化著一代又一代的滕州人,而今“為善興滕”的理念早已深入人心,行善積德,百業(yè)興旺,造福滕州人民。中華善城,現(xiàn)代滕州,這是滕州獨(dú)具的魅力,將煥發(fā)出新時(shí)代更加輝煌絢爛的色彩!

作者簡介:何錫濤,字靜波,滕州人。中國工藝美術(shù)家協(xié)會理事,中國國畫院院委高級美術(shù)師,中國國畫家協(xié)會會員,中國文聯(lián)中國書畫總網(wǎng)簽約書畫家,山東省書畫研究院研究員,山東省書畫學(xué)會會員,滕州市滕國文化研究會會長,滕州文化館姜屯分館名譽(yù)館長,棗莊市人文自然遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)促進(jìn)會會員,滕州市善國文化研究會理事,滕州市古薛文化研究會理事,滕州市華夏文化促進(jìn)會會員。國畫作品數(shù)次參加全國及國際書畫大展賽,獲“金獎(jiǎng)”、全國一等獎(jiǎng)、最佳作品獎(jiǎng)數(shù)次,作品及名錄入編《中國當(dāng)代名人錄》、《中國近五十年來書畫名家作品集》、《中國美術(shù)全集》等近百部典集。著有《滕國風(fēng)物》、《古滕史話》、《翰墨春秋》。