柳琴戲,又名“拉魂腔”,是地地道道的魯南地方戲,在蘇、魯、豫、皖四省交界處一帶流傳了幾百年。之所以叫“拉魂腔”,是說(shuō)這種戲唱腔優(yōu)美,聽久了能把人的魂兒拉走,當(dāng)?shù)刂两襁€流傳著“拉魂腔一來(lái),跑掉了繡鞋;拉魂腔一走,睡倒了十九”的民諺,形容這個(gè)劇種在民間受歡迎的程度。

為了弘揚(yáng)和保存地方傳統(tǒng)文化,2001年,滕州電視臺(tái)拍攝了大型戲曲紀(jì)錄片《柳琴戲的傳說(shuō)》,全面發(fā)掘、整理、記錄了柳琴戲這一地方劇種產(chǎn)生、發(fā)展、成長(zhǎng)、壯大的歷史。該片先后在山東衛(wèi)視、香港鳳凰衛(wèi)視播出,并于2003年獲得全國(guó)“中華薈萃”電視紀(jì)錄片評(píng)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),受到專家、評(píng)委和觀眾的廣泛好評(píng)。

民間戲曲藝術(shù)是我國(guó)傳統(tǒng)文化的重要載體和表現(xiàn)形式,包含著民族文化、歷史文化和地域文化的豐富內(nèi)涵。探究一個(gè)劇種的起源,往往更能發(fā)現(xiàn)戲曲藝術(shù)所蘊(yùn)涵的大量的、有價(jià)值的文化信息。

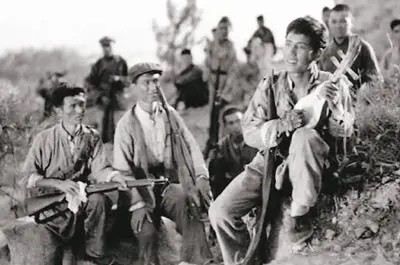

柳琴戲的命名,來(lái)源于這個(gè)劇種的主要伴奏樂(lè)器——柳琴,也就是當(dāng)?shù)厝怂f(shuō)的“土琵琶”,是模仿琵琶打造出來(lái)的。五、六十年代風(fēng)靡全國(guó)的電影《鐵道游擊隊(duì)》中小坡彈的那個(gè)“土琵琶”,就是今天我們所說(shuō)的柳琴——因外型形似一片柳葉而得名!

1987年,滕州市的文化工作者在東郭鎮(zhèn)蘇樓村發(fā)現(xiàn)了一把蘇家祖?zhèn)鞯牧伲瑩?jù)專家考證是目前所發(fā)現(xiàn)的最早的柳葉琴。

蘇家祖?zhèn)鞯哪前牙狭俸髞?lái)被某機(jī)構(gòu)征集取走,我們幾經(jīng)追尋也沒有查到它的下落。幸好有當(dāng)時(shí)的一位攝影師拍下了那把柳琴的照片并留有底片。在攝影師的幫助下,我們洗印出攝于1987年夏天的那把 老柳琴的照片,才使這把流傳了一百多年、對(duì)柳琴戲這一劇種的研究和考證起著重要作用的老柳琴的“真跡”面目得以面世!

循著這把琴的線索,2001年秋天,我們深入到東郭鎮(zhèn)蘇樓村采訪。

蘇樓村原名徐樓,是滕州市東部的一個(gè)村子,東、南兩面臨河,處在河灣里側(cè)的高地上。有趣的是,這個(gè)村子里的人家全都只建三間房,即使有四間房的地基也只建三間,據(jù)說(shuō)是有什么風(fēng)水或民俗上的講究吧!一進(jìn)村子,就聽到有留聲機(jī)放著柳琴戲的傳統(tǒng)劇目《喝面葉》的唱段,我們見到一個(gè)靦腆的小伙子正擺弄著咿呀作響的留聲機(jī)。經(jīng)打聽,這個(gè)叫蘇清玉的年輕人,竟是清代蘇家戲班的第七代傳人!只是,蘇清玉已經(jīng)不會(huì)彈琴,更不會(huì)唱戲了......

在蘇清玉的帶領(lǐng)下,我們找到了他的祖母——“蘇家戲班”的直接見證者、已90歲高齡的蘇孫氏,聽她向我們介紹了蘇樓村“蘇家戲班”及“拉魂腔”的過(guò)去......

據(jù)蘇氏家譜記載,蘇家自清朝乾隆年間“文秀才”蘇來(lái)創(chuàng)立“拉魂腔”戲班起,中歷蘇千一、蘇炳元,到清朝末年的蘇友剛,200多年來(lái),蘇家戲班一直代有傳人,薪火相繼。蘇來(lái)原名蘇金門,是當(dāng)?shù)氐男悴牛釔蹜蚯獞虺神保K家所招的長(zhǎng)工佃戶,非能唱戲者不取,即使下地干活也是口吐唱詞,哼著小調(diào)。蘇來(lái)還自組劇團(tuán),經(jīng)常演出,當(dāng)?shù)孛裰V說(shuō):“蘇來(lái)不來(lái),等于瘟臺(tái);蘇來(lái)不到,挫錢十吊”!他自編自導(dǎo)自演,編寫了《老少換》、《郭大姐算卦》、《張梅英趕考》等劇本。每到秋天,蘇家都要種上四、五十畝地的蕎麥,專留給前來(lái)蘇樓村搭班唱戲的藝人們食用,由此蘇樓村也匯聚了當(dāng)時(shí)的各路藝人,逢年過(guò)節(jié)通宵演出,盛況空前。由于蘇來(lái)和蘇家戲班的廣泛影響,他們所居住的村莊,也由原來(lái)的徐樓改名為蘇樓,沿用至今。

蘇友剛是蘇孫氏的婆家祖父。蘇家戲班在蘇友剛這一代又繼續(xù)發(fā)揚(yáng)廣大。蘇孫氏至今還記得當(dāng)年夸贊蘇家戲班的民諺:“王清、徐四、蘇友剛,十里八坡吃得香”!蘇孫氏嫁到蘇家后,見到她的爺爺蘇友剛就是彈著這把柳葉琴唱“拉魂腔”的......

歲月的痕跡,刻在了蘇孫氏老人的臉上。回憶起家族的歷史,老人在平靜的神態(tài)后隱藏著的是對(duì)過(guò)去曾經(jīng)靠唱“拉魂腔”走街串巷賣藝為生的辛酸......

蘇樓村的蘇家戲班因唱戲而出名,又因?qū)η皝?lái)投奔的各路藝人長(zhǎng)年管飯施舍而敗家。蘇來(lái)死后,蘇家戲班解體,在蘇樓村唱戲的長(zhǎng)工佃戶和各路藝人們紛紛投奔他鄉(xiāng),流落四方,從而把在蘇樓村匯聚、交流、整理而成的“標(biāo)準(zhǔn)拉魂腔”也傳播到蘇、魯、豫、皖四省廣大的區(qū)域。蘇家卻從此家道中落,到蘇友剛時(shí),不得不靠祖?zhèn)鞯某獞蚣妓嚕瑥椫前牙狭偎奶庂u唱乞討為生。蘇孫氏正是因?yàn)橛H眼見到了舊社會(huì)民間藝人謀生的艱難,才給她的孩子們立下規(guī)矩:再也不許彈柳琴學(xué)唱“拉魂腔”了,把蘇友剛傳下的那把柳葉琴用布袋裝起來(lái)掛到墻上,不許后輩們?cè)倥鏊∷缘教K清玉這一代時(shí),連對(duì)自己的祖先創(chuàng)立“柳琴戲”這一劇種的故事都已經(jīng)所知不多了......

我們?cè)谔K樓村新建的那些成排的三間樓房的夾縫中,拍攝到一些早已破敗傾頹的老房子的外景,那些泥墻小瓦的老屋頂上大都長(zhǎng)出了幾經(jīng)榮枯的荒草,見證著人世間百年的興衰和滄桑......

舊的畢竟老去,新的總要生長(zhǎng),這是自然的規(guī)律!在這個(gè)快速變化和發(fā)展的現(xiàn)代社會(huì)里,人為的努力,又能“搶救”、“發(fā)掘”和“振興”多少瀕臨滅絕的物種和劇種呢?!

幸好,滕州有了少年戲曲學(xué)校,滕州市柳琴劇團(tuán)也把柳琴戲演到了京城長(zhǎng)安大戲院......

(該文發(fā)表于2003年6月3日《滕州日?qǐng)?bào)》)

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號(hào)

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號(hào)