呂宋島(Luzon)居住著菲律賓一半以上的人口,在這里,許多人經(jīng)常食用諸如貝類這樣的海產(chǎn)品。貝類常以浮游生物為食,但一個國際研究團(tuán)隊注意到,呂宋島貝類的食譜中包括了一類叫做擬菱形藻(Pseudo-nitzschia)的硅藻,這讓他們感到了一絲擔(dān)憂。

有毒的玻璃房主

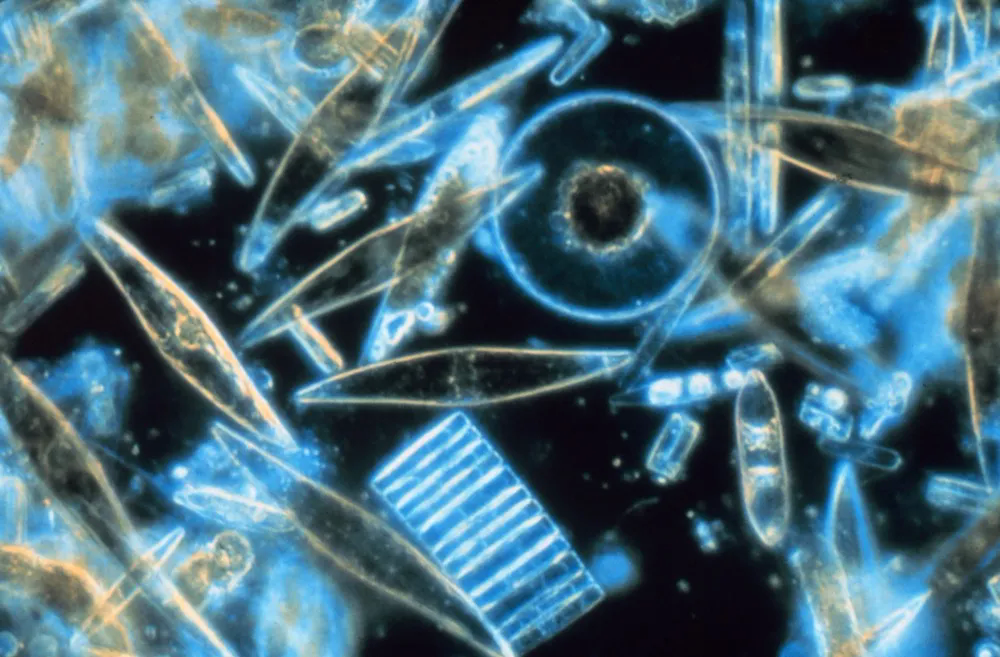

硅藻是海洋生態(tài)系統(tǒng)中一種主要的浮游植物,也是重要的初級生產(chǎn)者。它們常被稱為“住在玻璃房里的藻類”(algae that live in glass houses),因為它們的細(xì)胞外都被覆著以二氧化硅為主要成分的細(xì)胞外壁,在顯微鏡下觀察它們,可以看到它們的外殼會呈現(xiàn)出錯綜復(fù)雜的美麗圖案,好似精致的玻璃房(玻璃的主要成分也是二氧化硅)。

雖然大多數(shù)硅藻對人類或其他人生物沒有什么危害,但擬菱形藻是例外,世界許多地方的水產(chǎn)從業(yè)者都忌憚它們。

1987 年秋季,加拿大愛德華王子島(Prince Edward Island)發(fā)生了一系列嚴(yán)重的食物中毒事件,導(dǎo)致至少 3 人死亡,107 人住院。這些患者都食用了當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖的一種貽貝,隨后開始出現(xiàn)不同的病癥,一些人出現(xiàn)嘔吐、惡心和腹痛等癥狀,更為嚴(yán)重的是,一些患者出現(xiàn)了“失憶性貝類中毒”(amnesic shellfish poisoning, ASP),即在食用貽貝后,短期記憶的能力受到了不可逆轉(zhuǎn)的永久性損傷。

經(jīng)過檢測后,研究者發(fā)現(xiàn),這些貽貝中都含有一種叫做軟骨藻酸(domoic acid)的神經(jīng)毒素,它可以過度刺激神經(jīng)元中的特定受體,導(dǎo)致人體興奮性中毒,從而導(dǎo)致生理功能受損。而出現(xiàn)“失憶性貝類中毒”的人,則是由于軟骨藻酸讓他們大腦中對記憶形成至關(guān)重要的海馬區(qū)域產(chǎn)生了永久損傷。

而這些貽貝體內(nèi)的軟骨藻酸,則正好來源于擬菱形藻。在目前已知的擬菱形藻物種中,接近半數(shù)都能產(chǎn)生軟骨藻酸。而作為海洋中的初級生產(chǎn)者,這些擬菱形藻產(chǎn)生的軟骨藻酸,會通過食物鏈在貝類、魚類等體內(nèi)富集,直到被人類食用,導(dǎo)致中毒。

1987 年愛德華王子島的食物中毒事件,是首次記載的因軟骨藻酸引起人類食物中毒事件。在這之后,對海產(chǎn)品中軟骨藻酸的檢測和監(jiān)測,也成為了多國海產(chǎn)業(yè)的重要流程之一。

但對于菲律賓來說,人們對于當(dāng)?shù)財M菱形藻種類和擴(kuò)散程度還知之甚少。因此,在得知呂宋島附近也存在擬菱形藻后,來自菲律賓馬尼拉雅典耀大學(xué)和馬來西亞沙撈越大學(xué)的研究者立即開展了研究,他們想知道這些擬菱形藻中是否有能夠過產(chǎn)生軟骨藻酸的種類。“據(jù)我們所知,菲律賓的擬菱形藻分類研究此前幾乎不存在。”研究者表示。

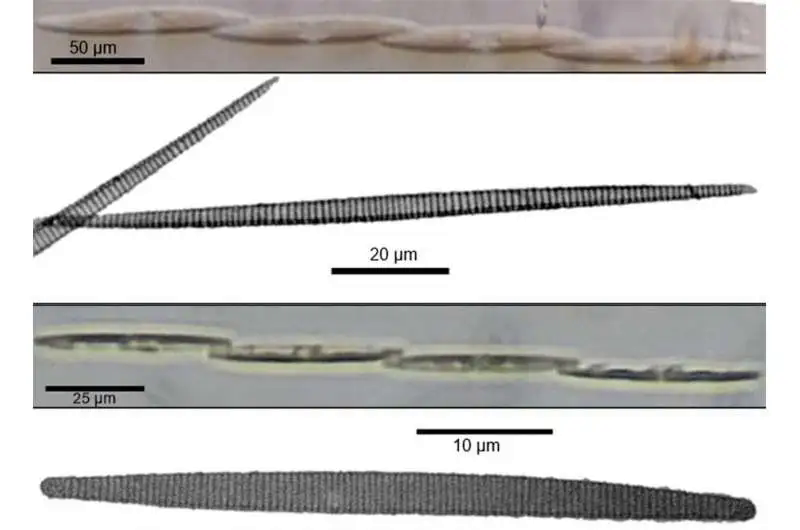

他們采集了呂宋島貝類養(yǎng)殖場中貝類體內(nèi)的擬菱形藻樣本,并進(jìn)行了形態(tài)學(xué)和遺傳特征上的分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn),樣本中確實存在能產(chǎn)生軟骨藻酸的兩種擬菱形藻 Pseudo-nitzschia pungens 和 Pseudo-nitzschia brasiliana,其中,Pseudo-nitzschia brasiliana 是首次在呂宋島被發(fā)現(xiàn)。

前不久,他們將這些研究結(jié)果發(fā)表在了《硅藻研究》(Diatom Research)上,這是菲律賓首批針對養(yǎng)殖貝類的微藻分類研究之一,證實了菲律賓沿海生態(tài)系統(tǒng)中有害藻類的存在。

更多研究

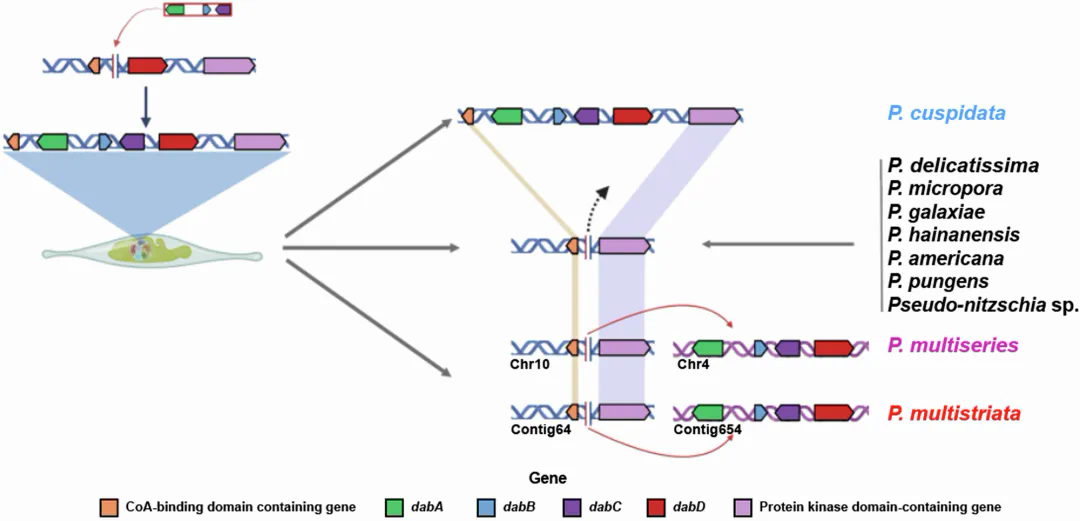

世界各地的科學(xué)家,仍在對擬菱形藻和軟骨藻酸的擴(kuò)散和地理分布等方面,進(jìn)行詳盡地追蹤和研究。另一些科學(xué)家則對擬菱形藻產(chǎn)生軟骨藻酸的機(jī)制更加感興趣,于是從基因?qū)用骈_展了深入研究。比如,為了弄清楚為什么擬菱形藻中,一些能產(chǎn)生軟骨藻酸,而另一些不能,在今年 10 月發(fā)表于《通訊·生物學(xué)》(Communications Biology)上的一項研究中,中國科學(xué)家和馬來西亞科學(xué)家通過不同擬菱形藻基因組分析,成功鑒定出了包含四個基因的基因簇 dab,表明 dab 在合成軟骨藻酸中起到了關(guān)鍵的作用。除此之外,他們還提出了“單次獲得,多次獨立丟失”(SAMIL)模型來解釋擬菱形基因簇的獲得和演化。

這個模型認(rèn)為,所有擬菱形藻的共同祖先都是通過原核生物的水平基因轉(zhuǎn)移或與紅藻的內(nèi)共生獲得 dab 基因簇的。在此之后,dab 基因簇在不同的擬菱形藻譜系中經(jīng)歷了獨立的演化。在這個過程中,由于環(huán)境的不同選擇,一些擬菱形藻丟失了 dab 基因簇,而另一些擬菱形藻則保留并繼續(xù)演化,成為了今天仍然能夠產(chǎn)生軟骨藻酸的擬菱形藻物種。

新研究的發(fā)現(xiàn)不僅揭示了菲律賓沿海水域存在的潛在健康風(fēng)險,也引發(fā)了更廣泛的擔(dān)憂——隨著人類活動和氣候變化的加劇,擬菱形藻等有害藻類的繁殖規(guī)模和范圍可能正在擴(kuò)大,而這種現(xiàn)象可能對生態(tài)系統(tǒng)以及人類健康帶來更加嚴(yán)重的威脅。

由于人類活動(比如排放污水入海)和氣候變化等的影響,海洋中時常會出現(xiàn)藻類集中大量繁殖的現(xiàn)象,即“藻華”(algae bloom)。如果在藻華中大量繁殖的是諸如特定擬菱形藻這樣的能夠產(chǎn)生有毒物質(zhì)的藻類,那么它們產(chǎn)生的有毒物質(zhì)可能就會進(jìn)入食物鏈,并通過生物富集作用沿著營養(yǎng)級積累,從而對生物和生態(tài)系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響。這些有毒物質(zhì)除了可以通過海魚或貝類等海產(chǎn)品被人類攝入,還會影響諸如海獅、海豚等的海洋哺乳動物,以及以海洋魚類為食的海鳥。除此之外,海藻的大量繁殖還可能會消耗大量海水中的氧氣,讓其他海洋生物無法生存。

因此,如何平衡人類經(jīng)濟(jì)活動與海洋生態(tài)保護(hù)之間的關(guān)系,已經(jīng)成為科學(xué)家和政策制定者面臨的重要挑戰(zhàn)。同時,這也提醒人類,在享用大自然饋贈的豐富資源時,必須更加謹(jǐn)慎和負(fù)責(zé)任,以保護(hù)我們賴以生存的藍(lán)色星球。

參考文獻(xiàn)

來源:科普中國

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號