開篇語:

長(zhǎng)江——中華文明的搖籃。一萬年的文化史,眾多考古發(fā)現(xiàn)和歷史文物,勾連起長(zhǎng)江的古與今。

即日起,“文化中國行·長(zhǎng)江之歌”專題報(bào)道推出:“文物篇——鎮(zhèn)館之寶請(qǐng)出列”,通過對(duì)長(zhǎng)江沿線博物館“鎮(zhèn)館之寶”、地標(biāo)性文物古跡等可移動(dòng)與不可移動(dòng)文物的探訪,挖掘長(zhǎng)江沿線文化遺產(chǎn)的多重價(jià)值,共敘長(zhǎng)江文化淵源。

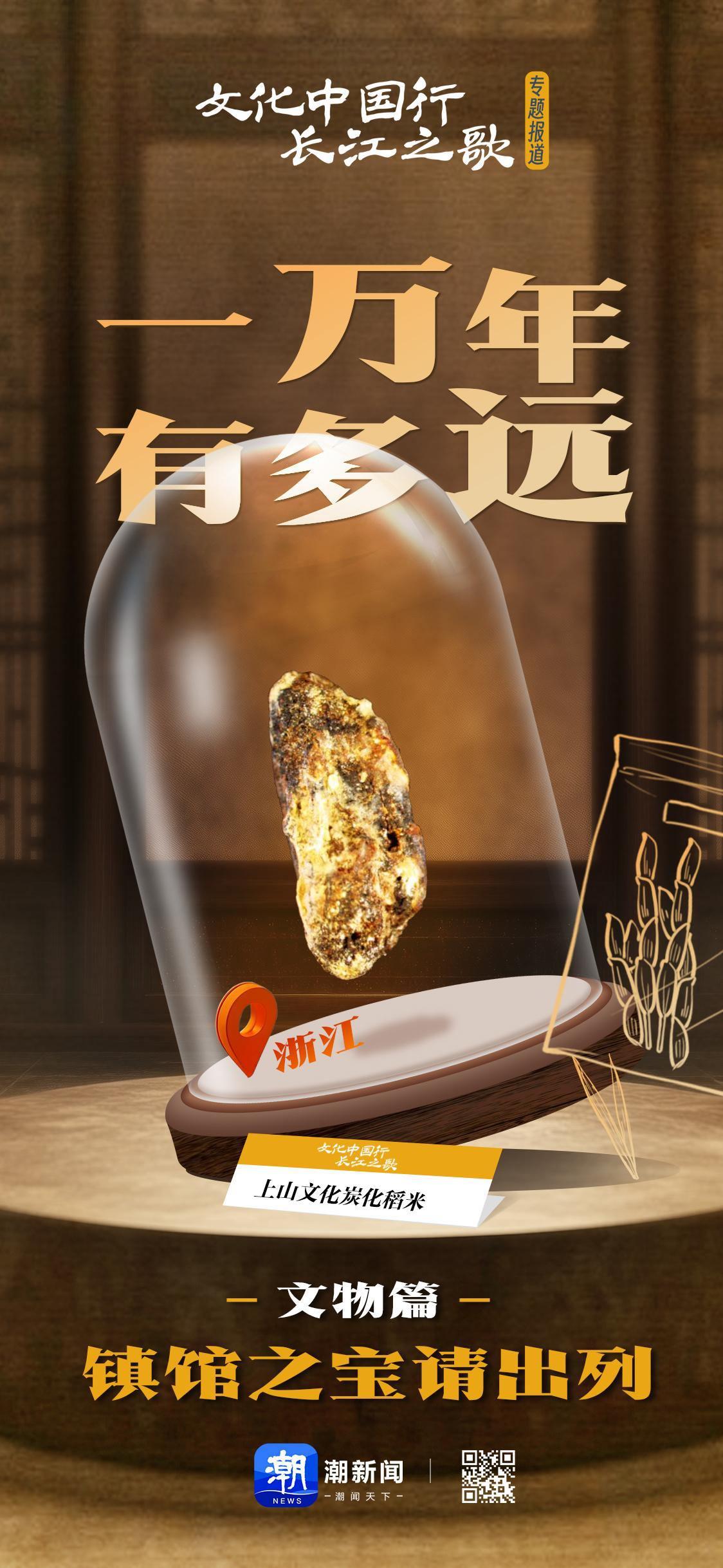

一家博物館的鎮(zhèn)館之寶,是一粒米。

你可以想象嗎?

動(dòng)圖來一張

這一粒米,距今一萬年。

一萬年什么概念?

說一句有點(diǎn)過時(shí)但可能曾經(jīng)打動(dòng)過你的經(jīng)典臺(tái)詞:如果非要在這份愛上加一個(gè)期限,我希望是……一萬年。

至尊寶說的這句情話,現(xiàn)代紫霞是不會(huì)相信的。如果至尊寶來浙江,我倒是想帶他去看看什么是真正的一萬年,比如,這一粒米。比如,一件彩陶。

愛情能不能保持一萬年,不知道,我只知道,眼前的這粒稻米,存在了一萬年。

2005年,第一粒比較完整的炭化稻米,在浦江上山遺址發(fā)現(xiàn)了,距今一萬年。

【1】

說這顆米之前,我們先“上山”看看。

大家一定知道良渚,實(shí)證中華五千多年文明史的圣地。你也一定知道7000年前的河姆渡,它早就被寫入了教科書。河姆渡之前,是8000年勇立潮頭的跨湖橋,他們建造了中國最早的獨(dú)木舟,可以近海航行。最近幾年,在余姚井頭山10米以下,還發(fā)現(xiàn)了具有鮮明海洋文化特征的8000年貝丘遺址。這些都是浙江遠(yuǎn)古文明優(yōu)秀基因的代表,也是中華文明的重要組成部分。

那么,再往前是什么呢?是上山文化。

一萬年前,“巨人”的腳印,落在了浙江浦江,這就是上山人。

一萬年前,一個(gè)大多數(shù)洞穴人還要在嶺南山地延續(xù)生活幾千年的時(shí)間點(diǎn),上山人卻告別了山林洞穴的生存模式,走向曠野,勾畫出東亞地區(qū)歷史長(zhǎng)卷中令人驚嘆的一筆。

2000年,浦江縣黃宅鎮(zhèn)上山村,沉睡了萬年的浙江浦江上山遺址橫空出世。長(zhǎng)江下游與東南地區(qū)新石器時(shí)代早期遺址的面貌,由上山遺址而始,正式揭開面紗。

上山遺址發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)

上山文化,距今11000年-8600年,這一考古學(xué)文化以金衢地區(qū)山間臨水盆地為主要分布區(qū)域,往南至仙居下湯,往東至瀕臨的臨海峙山頭,已發(fā)現(xiàn)24處。

萬年上山之“最”,萬年浙江之“最”,填補(bǔ)了太多空白——

上山文化是浙江境內(nèi)目前發(fā)現(xiàn)年代最早的史前考古學(xué)文化,填補(bǔ)了長(zhǎng)江下游及東南沿海地區(qū)新石器時(shí)代早期文化的空白,構(gòu)建和完善了長(zhǎng)江下游地區(qū)的史前文化發(fā)展序列。

上山文化成為東亞地區(qū)迄今發(fā)現(xiàn)的遺址數(shù)量最多、分布最為集中的新石器時(shí)代早期文化、中國規(guī)模最大的新石器時(shí)代早期聚落群。

上山文化發(fā)現(xiàn)的木構(gòu)建筑遺跡和環(huán)壕,是東亞地區(qū)迄今發(fā)現(xiàn)的最早的初級(jí)村落;

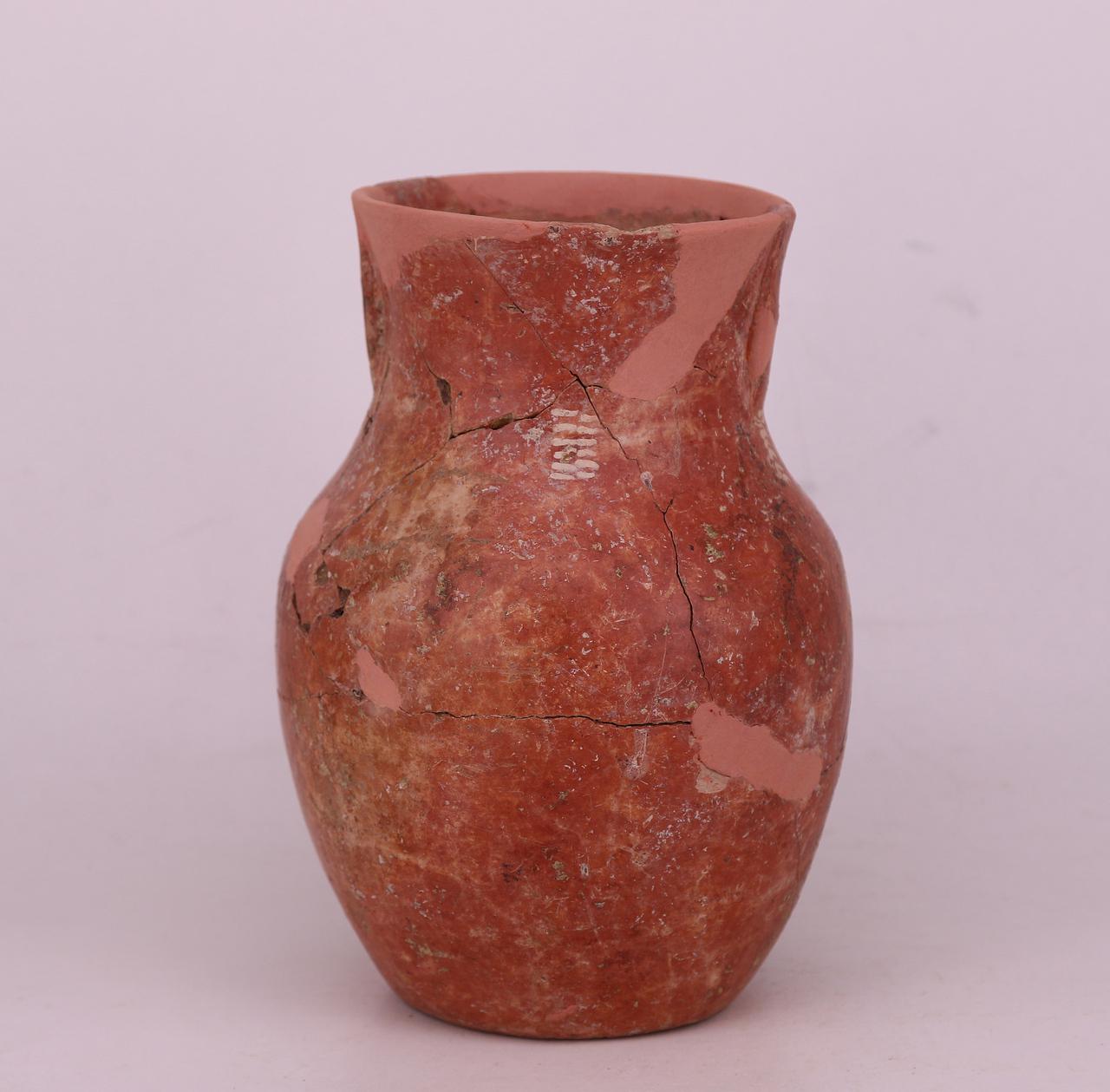

上山文化的彩陶,是中國迄今發(fā)現(xiàn)的最早彩陶;

義烏橋頭遺址出土彩陶

上山文化遺址群普遍發(fā)現(xiàn)了栽培稻遺存,其所在的錢塘江上游地區(qū)為世界稻作農(nóng)業(yè)文明的起源地。

從五千年良渚至七千年河姆渡,從八千年跨湖橋到萬年上山,上山文化將浙江的歷史推進(jìn)到萬年前。

浙江文化之源,在這里。世界稻作文化之源,在這里。

【2】

如果你到浦江上山遺址公園參觀,會(huì)看到展廳里掛著“萬年上山 世界稻源”的題詞,題寫者正是中國工程院院士、“世界雜交水稻之父”袁隆平。

講到上山遺址,必然要請(qǐng)出這位明星代言人,那就是稻。

上山稻,是世界迄今發(fā)現(xiàn)的年代最早的栽培稻遺存,上山文化是世界稻作農(nóng)業(yè)的起源地。

為什么這么說?

很多人都會(huì)記得,那顆得靠放大鏡才能看到的小小的黑點(diǎn)。2005年,第一粒比較完整的炭化稻米,在上山遺址中發(fā)現(xiàn)了。

萬年一粒米

它粒長(zhǎng)3.732毫米、寬1.667毫米、厚1.723毫米,在屬于上山文化早期的灰坑(H461)中被發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)寬比相對(duì)于野生稻要小。

在這粒炭化稻米中,我們看到了綿延萬年的人類文化基因。

目前,上山遺址已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了4粒這樣完整的炭化稻米,經(jīng)分析研究,屬于馴化初級(jí)階段的原始栽培稻。

上山遺址的陶器多為夾炭陶。夾炭陶,這一顛覆了洞穴階段粗陋夾砂陶傳統(tǒng)的嶄新陶系,似乎為了告訴我們,歷史已經(jīng)翻開了新的一頁。最重要的是,上山早期百分之九十以上的夾炭陶,都摻拌了密密麻麻的碎稻殼——這是世界上最早的谷糠,證明稻米已經(jīng)成為上山人重要的糧食之一。

最早的“谷糠”——摻和在上山遺址夾炭陶片中

蔣樂平用石磨盤進(jìn)行稻谷脫殼實(shí)驗(yàn)

考古人做過一個(gè)試驗(yàn):把適量的粳稻,放在上山遺址出土的石磨盤上,然后用石磨棒擠壓搓磨,5分鐘后,隨便抓出一把進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果發(fā)現(xiàn),谷殼的粉碎程度,包括形態(tài),和夾炭陶中的碎稻殼完全一致。

最驚人的發(fā)現(xiàn),不只是稻,而是兩個(gè)關(guān)鍵證據(jù)。

上山遺址出土的夾炭陶的稻遺存中,分析出了小穗軸的殘?bào)w——小穗軸,是判斷栽培稻和野生稻最為可靠的依據(jù)。上山遺址出土的小穗軸部分出現(xiàn)了栽培的特征,部分保留野生的特征,可見處在稻馴化的初期階段。

這還不夠硬核。上山稻遺存中還發(fā)現(xiàn)了稻殼與稻桿、稻葉的混雜現(xiàn)象。這說明上山人已經(jīng)告別了“搖穗法”的自然采集階段,他們把稻桿、稻葉攏在一起進(jìn)行收割,這種行為的出現(xiàn),正是稻作行為的核心特征。

這兩點(diǎn)思考,是上山稻作文化的基本構(gòu)建。這說明,上山人不僅有稻,還有完整的稻作行為。

在上山稻后續(xù)的研究中,相關(guān)證據(jù)也得到了豐富和加強(qiáng)。比如,水稻植物硅酸體分析也證明上山文化稻谷經(jīng)過了馴化。還有稻作行為,又增加了微痕和殘余物的分析數(shù)據(jù)。

比如,在抽樣選取的上山遺址石器中,石器的刃部普遍發(fā)現(xiàn)水稻植物硅酸體。高倍顯微鏡發(fā)現(xiàn)的微痕顯示,上山遺址出土的鐮形器、石片石器等器物上,發(fā)現(xiàn)有收割禾本科植物的跡象。這表明水稻的收割工具已經(jīng)出現(xiàn)。

而殘留物分析發(fā)現(xiàn),遺址中出土的磨盤和磨球上也存在水稻植硅體,表明這兩種石器具有碾磨脫粒的功能,同時(shí),也用于碾磨橡子等堅(jiān)果類食物,說明磨盤可能是一種混合型功能的石器。

石球

這些多學(xué)科研究成果均指向一個(gè)結(jié)論:上山文化是世界稻作農(nóng)業(yè)的起源地。

2020年10月,蔣樂平帶著稻米的“證據(jù)鏈”,去湖南長(zhǎng)沙拜訪袁隆平先生,他指著石磨盤和石磨棒的照片,介紹道:“這是萬年上山碾磨稻殼的工具,您看到的只是其中的一顆稻米。農(nóng)業(yè)證據(jù)找到很不容易,我們找到了豐富的、完整的證據(jù)鏈。”

袁隆平贊嘆:“萬年稻米啊,不簡(jiǎn)單!不簡(jiǎn)單!”

徐利民、蔣樂平為袁隆平先生講解上山稻作

2020年11月12—14日,上山遺址發(fā)現(xiàn)20周年學(xué)術(shù)研討會(huì)在浦江舉行。

會(huì)議發(fā)布了一項(xiàng)重要的學(xué)術(shù)結(jié)論:上山文化是世界稻作文化的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明為基礎(chǔ)的中華文明的重要起點(diǎn)。上山文化萬年水稻起源、發(fā)展的證據(jù),是對(duì)世界農(nóng)業(yè)起源認(rèn)識(shí)的一次重要修訂。

今年5月24日,一篇論文在線發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》(Science)。中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所科研團(tuán)隊(duì)與浙江省文物考古研究所、臨沂大學(xué)、上山遺址管理中心等全國13個(gè)單位的專家緊密合作,利用植硅體微體化石分析等方法開展了浙江上山文化區(qū)水稻起源研究,揭示了水稻從野生到馴化的連續(xù)演化史,這一過程跨越了十萬年。

這項(xiàng)研究不僅為理解人類社會(huì)的發(fā)展、農(nóng)業(yè)文明的起源提供了新的證據(jù),也進(jìn)一步確認(rèn)了我國是世界水稻的起源地,以及上山文化在世界農(nóng)業(yè)起源中的重要地位。

考古發(fā)現(xiàn)的越多,問題也就越多。關(guān)于這一粒米,還有很多未解之謎,等待我們的深探。

比如,稻米已經(jīng)成為上山人的糧食之一,但這一稻作文明的“火種”,為何能夠在錢塘江流域延續(xù)發(fā)展?其中存在怎樣的生態(tài)機(jī)制和文化機(jī)制?

上山,一直在路上。

(圖片由浙江省文物考古研究所提供)

來源:央視網(wǎng)

編輯:劉珊

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號(hào)

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號(hào)