從哲學(xué)中獲得智慧

學(xué)好哲學(xué),終身受益”。哲學(xué)是關(guān)于人生的智慧,它教人如何生活,如何生活得有價(jià)值有意義。哲學(xué)關(guān)注“人生之謎”,本身就是世界觀與人生觀的高度統(tǒng)一。倍數(shù)再高的望遠(yuǎn)鏡也看不透“人生之謎”,技術(shù)再先進(jìn)的計(jì)算機(jī)也算不出“人生之謎”,而哲學(xué)恰恰是從人與自然關(guān)系、人與社會(huì)關(guān)系的雙重視角探究并解答“人生之謎”,給人的生存與發(fā)展以智慧和勇氣。

閱讀哲學(xué)、學(xué)習(xí)哲學(xué),能使我們拓展理論視野,撞擊理論思維,提升理論境界,加強(qiáng)辯證思維,將此前視為不言而喻、不證自明的問(wèn)題作為“問(wèn)題”進(jìn)行反思,進(jìn)行自明性分析和前提性批判,在表象中發(fā)現(xiàn)本質(zhì),在熟知中發(fā)現(xiàn)真知。因此,不同專業(yè)領(lǐng)域的讀者既要“為學(xué)”,即學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),又要“為道”,即閱讀、學(xué)習(xí)哲學(xué)。

閱讀、學(xué)習(xí)哲學(xué),不能從概念到概念,不能僅僅滿足于閱讀者與被閱讀對(duì)象之間的“對(duì)話”,更不能成為閱讀者個(gè)人的“喃喃自語(yǔ)”。對(duì)于閱讀來(lái)說(shuō),更重要的,是同現(xiàn)實(shí)“對(duì)話”。中國(guó)式現(xiàn)代化這一史無(wú)前例又波瀾壯闊的實(shí)踐,必然提出一系列重大的哲學(xué)問(wèn)題,也必然為哲學(xué)思考開(kāi)辟一個(gè)廣闊的社會(huì)空間。因此,我們應(yīng)當(dāng)結(jié)合中國(guó)式現(xiàn)代化這一重大社會(huì)現(xiàn)實(shí),結(jié)合時(shí)代背景,閱讀哲學(xué)、學(xué)習(xí)哲學(xué),讀書(shū)而又不唯書(shū)。

哲學(xué)追求的是真理性的思想,真理性的思想沒(méi)有新舊之分,不會(huì)隨時(shí)間流逝而褪色。只要對(duì)思想史有貢獻(xiàn),只要其思想有社會(huì)存在和需要的根據(jù),那些思想著作就會(huì)跨越特定的時(shí)空,給不同時(shí)代的人們以啟迪,展現(xiàn)永恒的魅力。這正是我們需要反復(fù)閱讀經(jīng)典著作,需要“舊書(shū)不厭百回讀,熟讀深思子自知”的原因所在。

(楊耕 教育部社會(huì)科學(xué)委員會(huì)委員、北京師范大學(xué)教授)

“善閱北辛丨一周薦書(shū)”又和大家見(jiàn)面了,希望你能經(jīng)常捧起書(shū)本,享受閱讀的快樂(lè)。當(dāng)然,我們也希望你能在留言中分享你的讀書(shū)心得,推薦你讀過(guò)的好書(shū),讓更多人去書(shū)里汲取營(yíng)養(yǎng)。

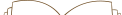

《史記這么讀才有趣》

本書(shū)講述了從鄭國(guó)崛起到熊通之死(公元前806年-公元前690年 )總計(jì)116年的歷史。本書(shū)在《史記》的大框架和基礎(chǔ)上,用幽默風(fēng)趣的語(yǔ)言、現(xiàn)代的視角、小說(shuō)的筆法,講述不一樣的精彩歷史故事。

創(chuàng)業(yè)大師鄭掘突:開(kāi)疆?dāng)U土,兼并小國(guó),看他怎樣開(kāi)創(chuàng)屬于自己的一片山河;

春秋小霸鄭寤生:滿滿惡意中成長(zhǎng),不畏艱險(xiǎn)圖發(fā)展,看他如何將鄭國(guó)做大做強(qiáng);

偏心母親武姜:大兒子視為草芥,小兒子視如珍寶,是什么讓她變得如此偏心;

狠人衛(wèi)州吁:恃寵而驕謀篡位,一朝失敗逃他鄉(xiāng),在外流浪十幾年的他如何奪回王位;

苦命公子衛(wèi)晉:出身卑微不受寵,媳婦被搶變后母,看他如何苦盡甘來(lái)熬出頭;

落魄天子周林:虎落平陽(yáng)被犬欺,王畿饑荒求諸侯,看他如何打這盤(pán)逆風(fēng)局;

代理君王魯息姑:愛(ài)惜羽毛怕人設(shè)崩塌,貪戀權(quán)勢(shì)又寸步難行,看貪心的他下場(chǎng)如何;

心機(jī)男子曲沃鱔:投其所好賄賂周王,臨時(shí)叛變功敗垂成,他為何出爾反爾變計(jì)劃……

書(shū)中濃墨重彩地描寫(xiě)了23個(gè)精彩絕倫的歷史故事,有血有肉、栩栩如生、呼之欲出。全書(shū)故事或懸念迭起,或幽默詼諧,或激情昂揚(yáng),令人不忍釋卷。

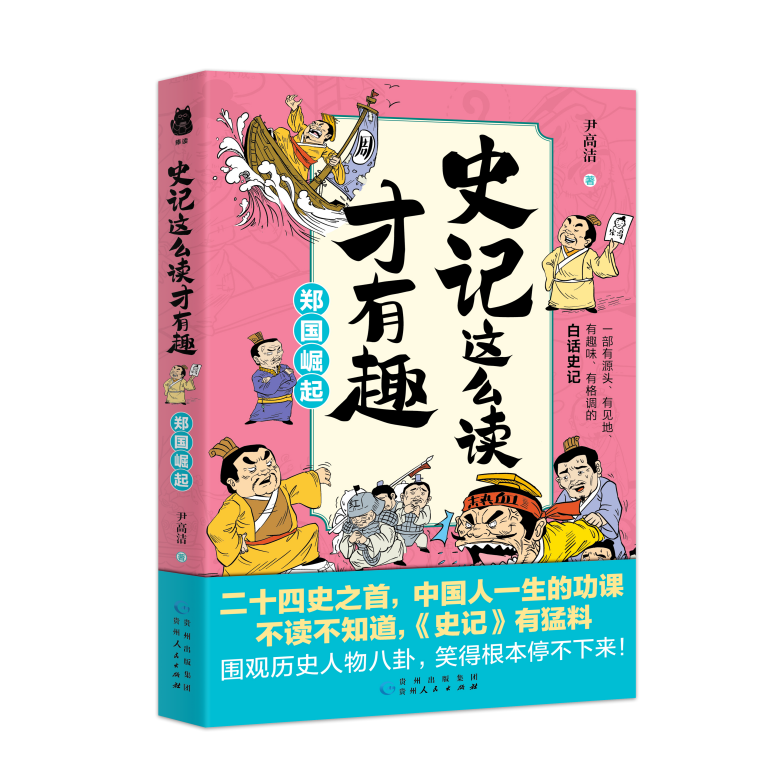

《極頂》

“林二代”禹奕澤在遭遇中年“十字路口”之后,毅然回歸自己的人生始發(fā)地——泰山碧峰管理區(qū)。面對(duì)這座有著二十五億年歷史的文化圣山,在“老炮臺(tái)”、老遲等一批林業(yè)前輩的引領(lǐng)感召之下,在對(duì)泰山上的生靈、草木、山石的深情凝望中,他前行的步履逐漸被理想之光照亮,勇于擔(dān)負(fù)起自身的歷史使命和現(xiàn)實(shí)責(zé)任,以創(chuàng)新的思維、宏愿的情懷、辛勞的付出,深刻地詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念。在獲得個(gè)人心靈救贖和精神成長(zhǎng)的同時(shí),他徹底找回了自己,在涌動(dòng)著無(wú)盡春潮與璀璨霞光的新時(shí)代征程上,繼續(xù)奔赴極頂。

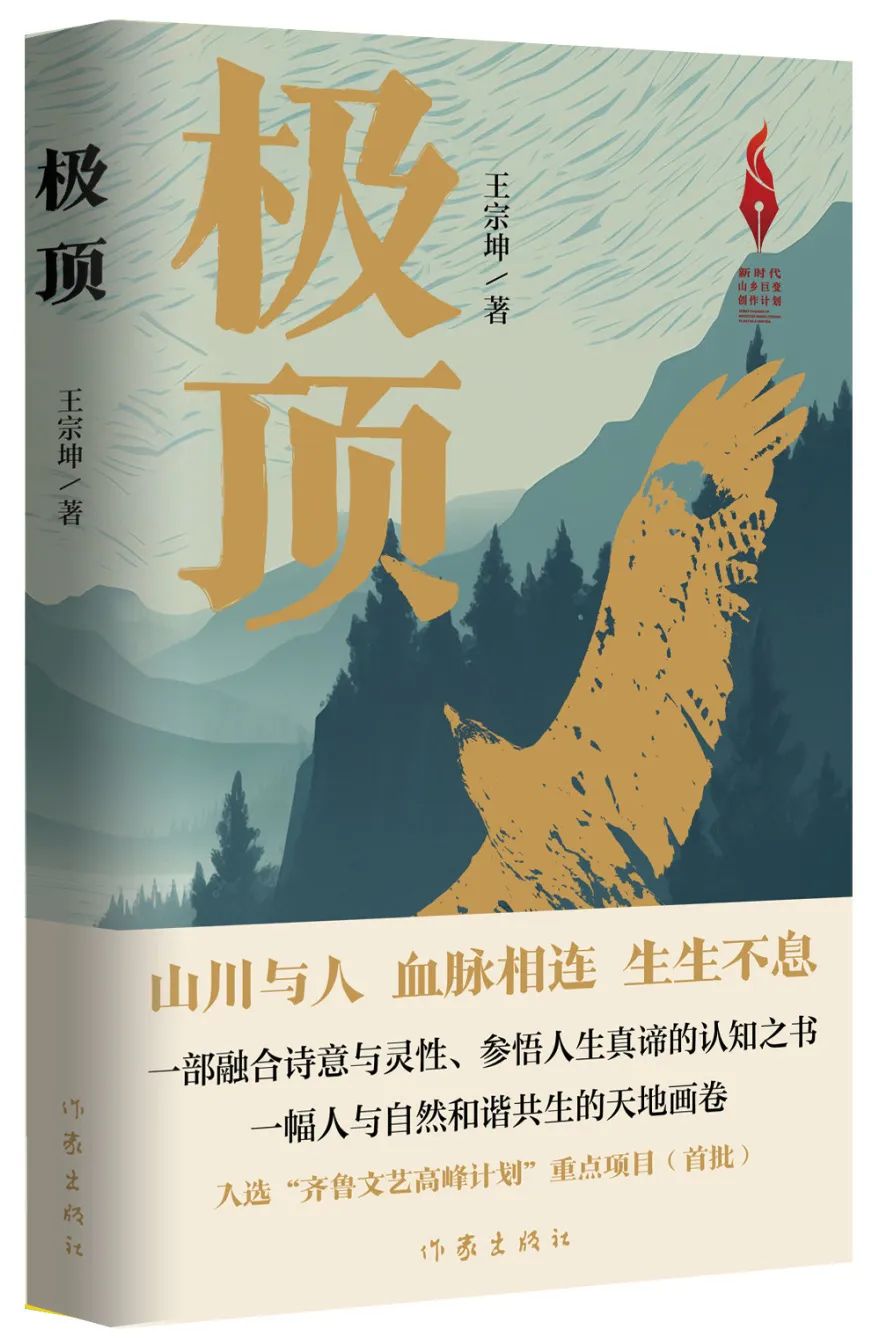

《乾隆的百寶箱》

本書(shū)作者主要利用清宮內(nèi)務(wù)府檔案和臺(tái)北、北京兩地故宮博物院藏品,將重點(diǎn)放在引領(lǐng)時(shí)尚的幕后,圖文并茂地闡述毛皮、冠服、西洋紡織品、珊瑚、金銀器、佛寺鍍金器物、金屬祭器、佛像等清宮寶藏與工藝技術(shù)及中外貿(mào)易關(guān)系,呈現(xiàn)乾隆時(shí)代清宮的美學(xué)、時(shí)尚、技術(shù),并闡釋外來(lái)物質(zhì)文化的擴(kuò)散歷程,從一個(gè)特殊視角揭示了清代宮廷時(shí)尚是如何影響社會(huì)的。

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號(hào)

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號(hào)