3月1日下午,2023年度山東省五大考古新發(fā)現(xiàn)新聞發(fā)布會召開,公布2023年度山東省五大考古新發(fā)現(xiàn),并介紹有關(guān)情況。

2023年度山東省五大考古新發(fā)現(xiàn)

棗莊市滕州市黃安遺址

濰坊市高密市前冢子頭遺址

淄博市高青縣陳莊遺址

濟南市濟陽區(qū)青寧村墓地

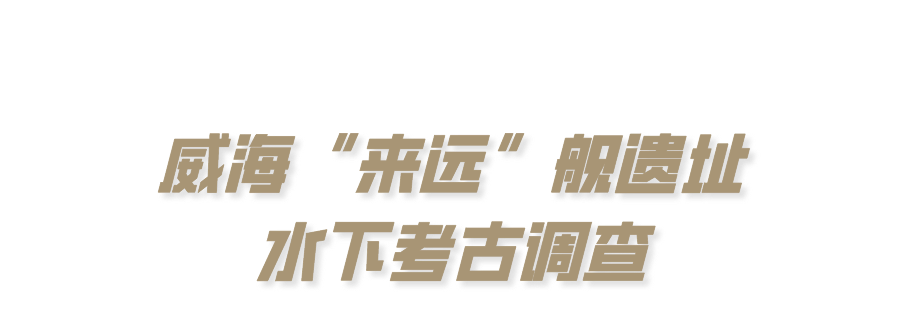

威海“來遠(yuǎn)”艦遺址水下考古調(diào)查

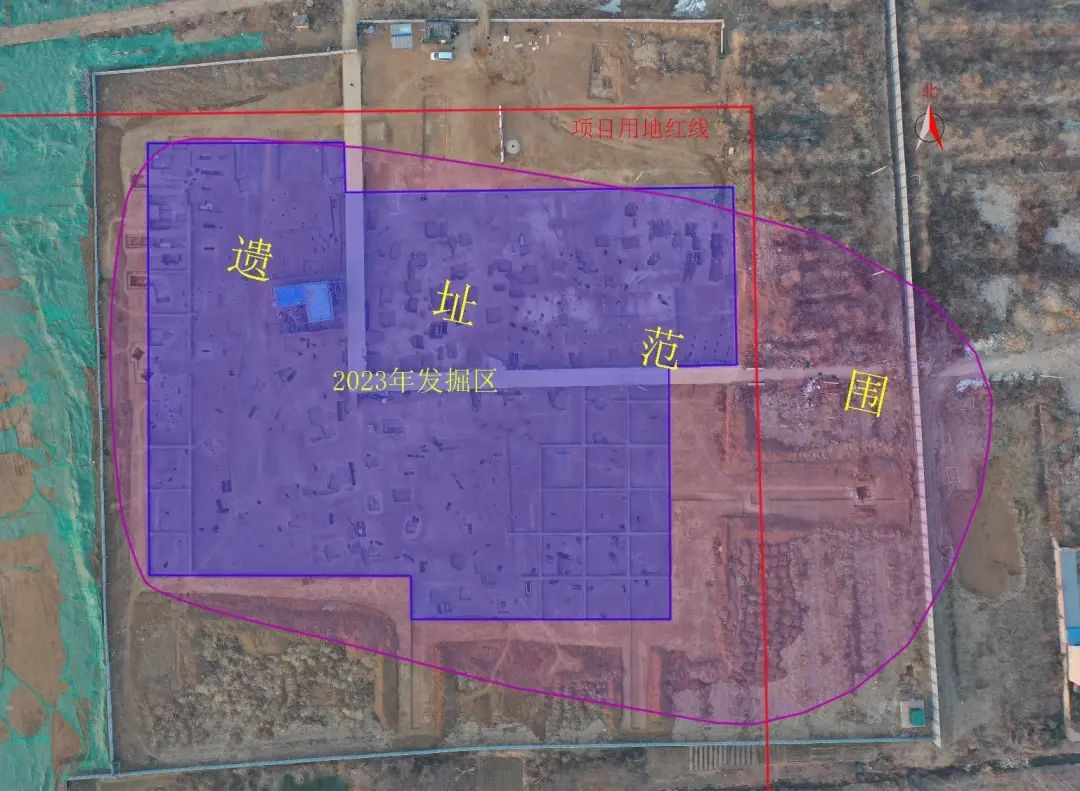

▲黃安遺址范圍及發(fā)掘區(qū)示意圖

黃安遺址位于棗莊滕州市北辛街道黃安村西南,地處泰沂山系西南。遺址整體呈橢圓形,總面積約1.8萬平方米,遺址主體時代為后李文化時期和龍山文化時期。山東省文物考古研究院對遺址進(jìn)行發(fā)掘,共清理各類遺跡500余座,出土各類遺物近600件。

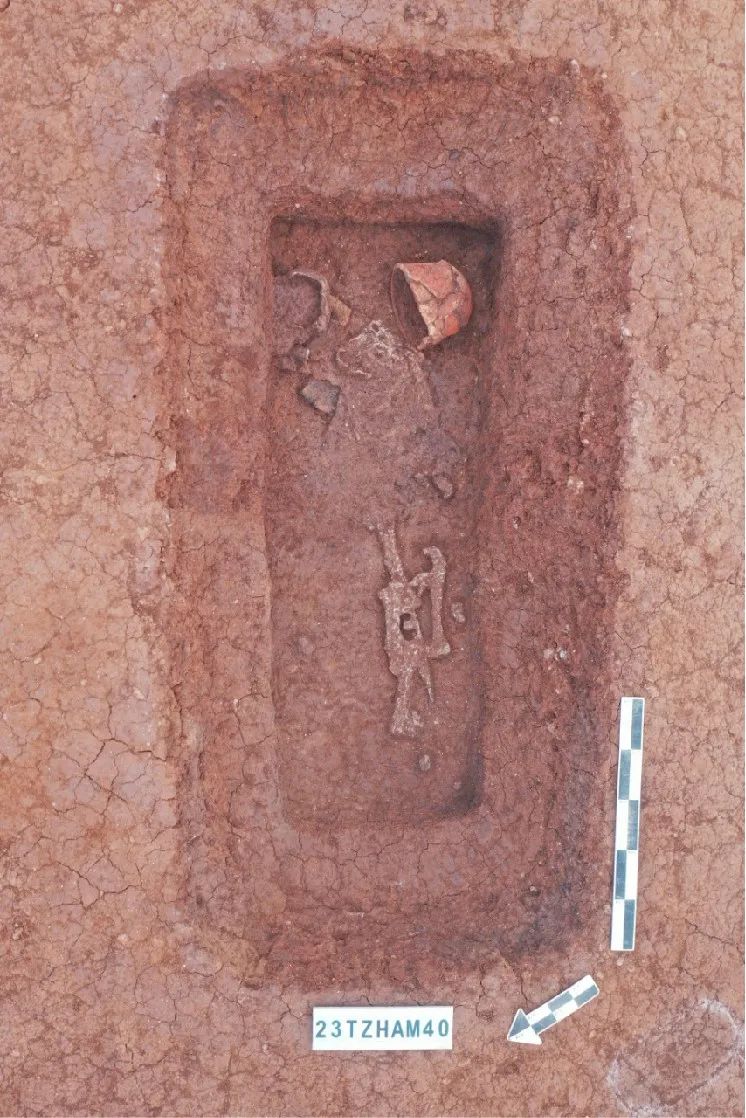

▲后李文化時期墓葬M40

▲后李文化時期墓葬M40內(nèi)出土陶器

▲后李文化時期柱洞式房址F34

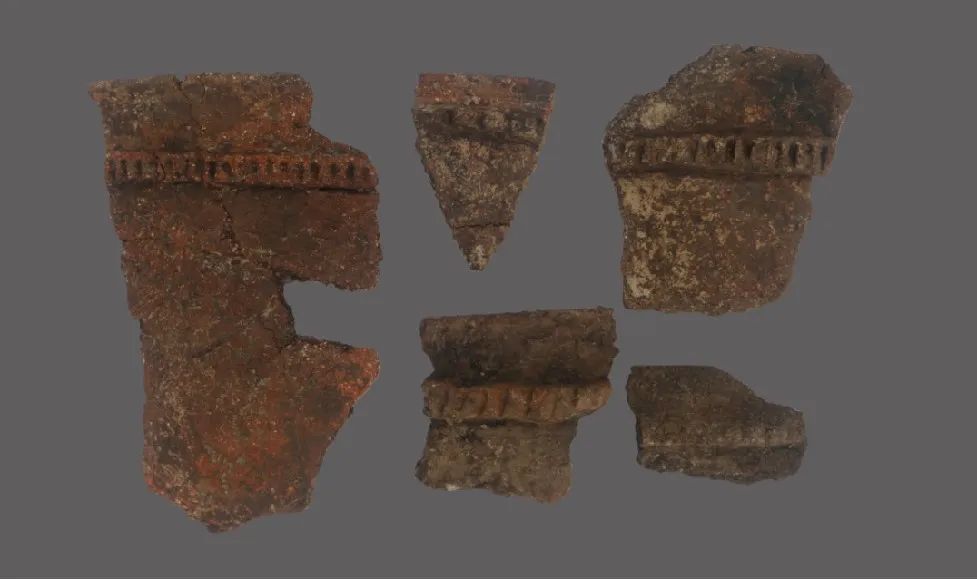

▲后李文化時期陶片標(biāo)本

后李文化時期遺存散落分布于遺址外圍,中心略為稀疏。遺跡以灰坑和柱洞為主,另有少量基槽和墓葬。出土的夾粗砂紅陶釜,沿下飾附加堆紋,上有豎狀“指甲紋”,另見紅陶缽和支腳等器類。這批遺存與魯北后李文化、安徽小山口一期文化、石山孜一期文化等面貌均有相似之處,時代可能相近。

▲龍山文化半地穴房址F52

▲龍山文化半地穴房址F14

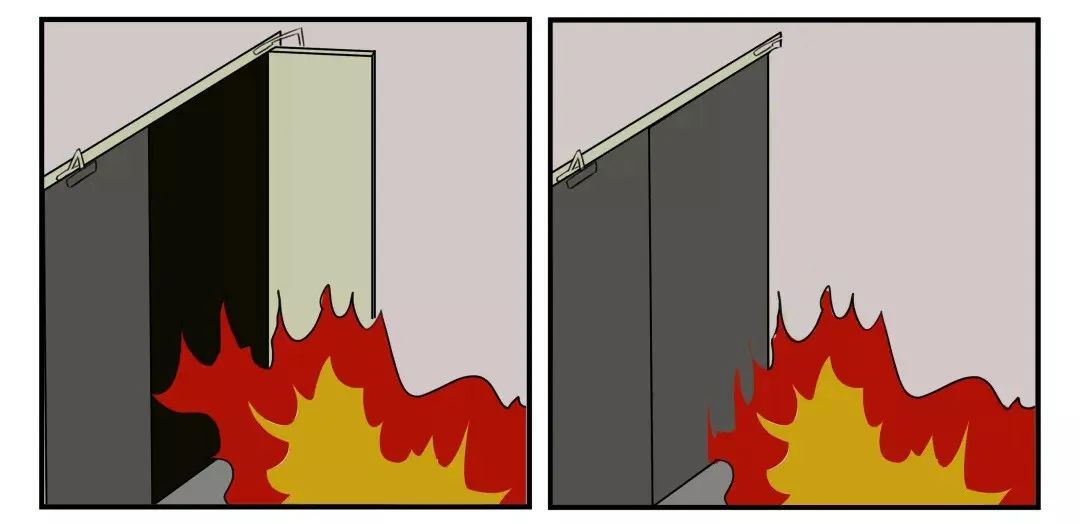

龍山文化遺存以房址為主,僅見少量灰坑和墓葬,時代多屬龍山文化早期。房址已清理七十四座,多為長方形或方形半地穴式,少量有斜坡門道,面積4-15平方米不等。房址底部多有圓形或橢圓形燒結(jié)面,踩踏面較薄或不明顯。

黃安遺址為魯南地區(qū)新發(fā)現(xiàn)的一處新石器時代中晚期遺址,對區(qū)域文化面貌演變和文明化進(jìn)程研究具有重要意義。一批相當(dāng)于后李文化時期遺跡的清理是本次發(fā)掘的一大重要收獲。從建筑形態(tài)、喪葬習(xí)俗和出土遺物等特征看,其可能代表了一支分布于魯南地區(qū)的后李文化地方類型或考古學(xué)新文化,填補了魯南地區(qū)乃至更大范圍內(nèi)距今8000年左右史前文化的空白。該遺址還首次發(fā)現(xiàn)以半地穴式房址為特色的龍山文化早期小型完整聚落,房址數(shù)量較多、保存較好、排列有序,是海岱地區(qū)龍山文化考古的新突破,為探討龍山時期各類功能和形態(tài)不同的聚落提供了新資料,對了解龍山社會的復(fù)雜性具有重要學(xué)術(shù)意義。

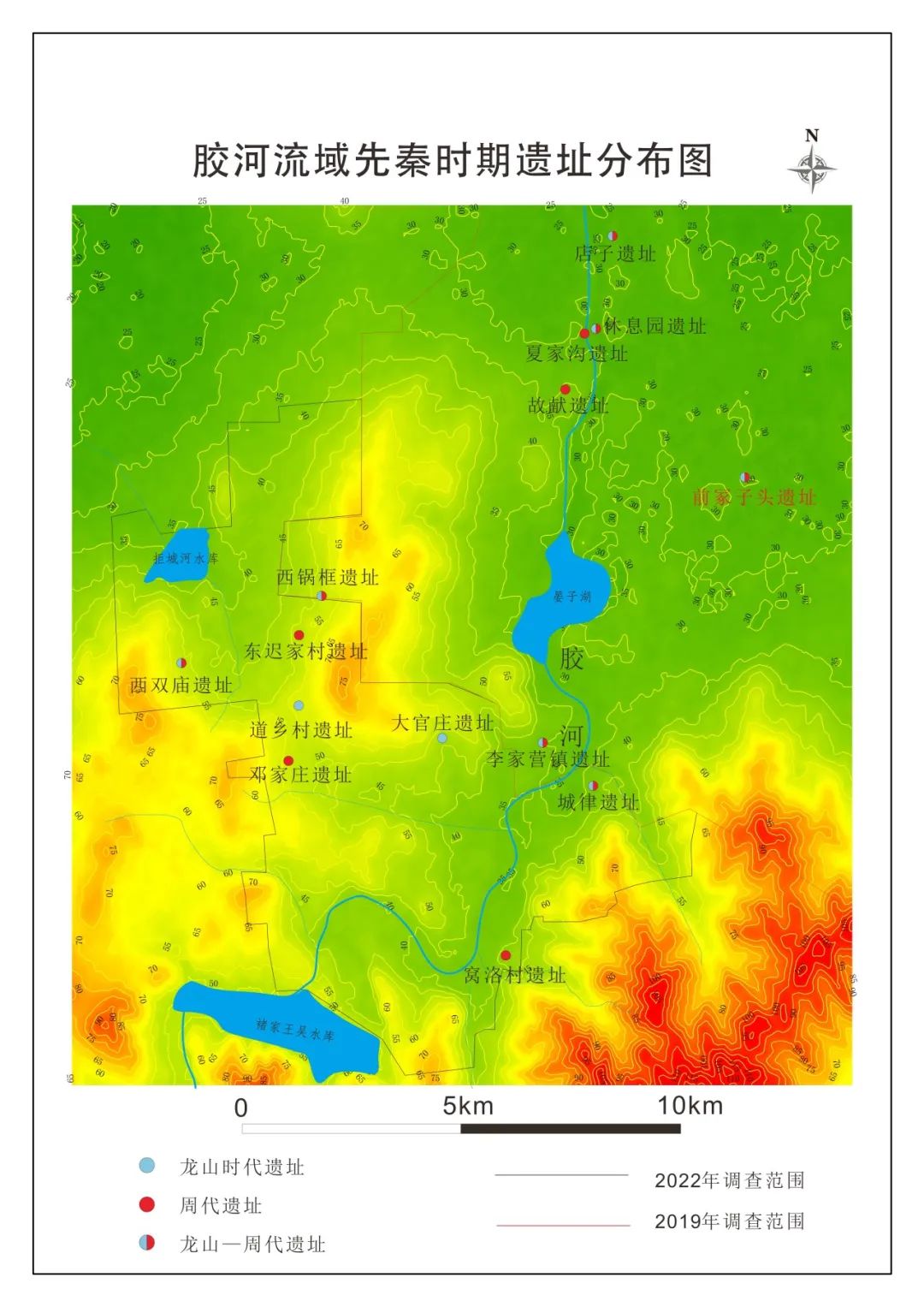

▲膠河流域先秦時期遺址分布圖

▲遺址復(fù)原圖

前冢子頭遺址地處膠萊平原腹地,是一處史前沿用至漢代的古聚落。聚落核心區(qū)呈方形,約4.7萬平方米,核心區(qū)外圍存在至少兩道環(huán)壕,總面積近16萬平方米。為配合“考古中國·海岱地區(qū)夏商西周考古研究”重大項目,山東大學(xué)于2023年度在核心區(qū)東南部發(fā)掘700平方米。

通過遺址南環(huán)壕東段的探溝,發(fā)現(xiàn)該位置環(huán)壕為三重。三重環(huán)壕的始開鑿年代均在龍山時期,其中內(nèi)壕與中壕皆沿用至岳石文化時期和周代,各期都有疏浚,至漢代淤平。中壕開鑿最早,并局部借用了大汶口文化時期已形成的河道。

▲大汶口文化陶鬶

▲龍山文化觶形杯

▲龍山文化刻畫符號的鼎足

發(fā)掘區(qū)內(nèi)大汶口文化、龍山文化遺跡以房址為主,其建筑方式從半地穴式向地面建筑變化。器物方面,大汶口時期玉錐形器應(yīng)是南北遠(yuǎn)距離文化交流的產(chǎn)物;新清理龍山時期4座居址葬,皆葬2歲以下幼兒;蛋殼陶高柄杯殘片、白陶鬶殘片等發(fā)現(xiàn),說明遺址等級較高。

▲岳石文化半地穴式房子地面上散落的器物

岳石文化遺跡中一座大型圓角方形半地穴式房屋頗值得關(guān)注。推測其完整面積約40平方米,底部活動面保留完整的尊形器和中口罐、石器等,顯示房屋為突遭廢棄。這是了解膠萊地區(qū)夏代東方夷人文化的新材料。

▲M12人牲坑表層人骨

▲M12人牲坑埋葬姿勢示意圖

▲東周鮑魚殼

西周時期,膠河流域?qū)儆凇按髺|”萊夷之地。一座西周早期約150平方米的臺基的發(fā)現(xiàn),為研究周王朝與膠東地區(qū)的早期關(guān)系提供了重要證據(jù)。東周時期堆積較厚,繼2022年發(fā)現(xiàn)長方形臺基TJ1之后,又新發(fā)現(xiàn)一座總面積達(dá)780平方米大型圓形臺基遺存,以及可能與之相關(guān)的人牲坑等遺存。另外一座疑似祭祀遺跡旁出土大量鮑魚殼、牡蠣殼、暗紋陶豆等宴享活動遺物。目前來看,發(fā)掘區(qū)未發(fā)現(xiàn)明確的兩周時期家居房址,而是被多座疑似禮儀功能的臺基占據(jù),演變?yōu)橐惶帯吧袷タ臻g”,對周代區(qū)域社會的禮儀研究是十分重要的新資料。此外,遺址中基本不見珍珠門文化陶片,對探討該區(qū)域周與土著族群關(guān)系(夷夏互動)頗具價值。

▲M39平面圖

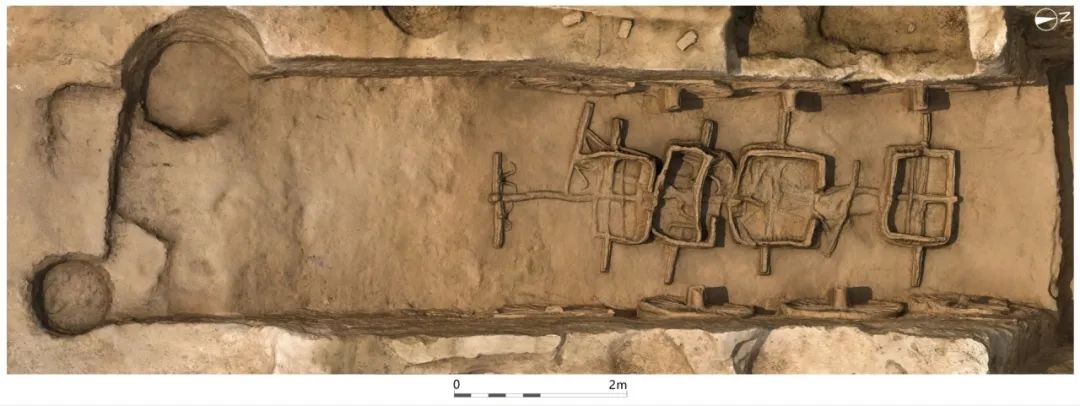

▲M39墓道殉車

陳莊遺址坐落于魯北平原小清河北岸的陳莊村和唐口村之間,隸屬于高青縣花溝鎮(zhèn),北距黃河約18公里,東北距高青縣城約12公里。遺址東西長約850米,南北寬約650米,總面積約50萬平方米。為深入西周城址性質(zhì)和齊國早期社會的探索,加強遺址整體形制規(guī)模及布局結(jié)構(gòu)的認(rèn)識,山東省文物考古研究院對其進(jìn)行主動發(fā)掘,揭露面積約920平方米,清理遺跡531處。其中3處西周時期夯土臺基、4座甲字形大墓和5座小型墓葬是本次發(fā)掘最重要的收獲。

三處大型夯土建筑基址位于城內(nèi)核心區(qū)域,規(guī)模宏大,營建考究,雖被西周中期墓葬及晚期堆積打破,保存狀況較差,但從殘存的部分仍可看出基址分為兩排,東西對稱分布。基址時代為西周早期,與城址大體同時,推測其為城址使用時期大型宮殿基址。

▲M39墓道殉車西側(cè)車輪放置情況

▲M39出土部分遺物

四座甲字形大墓規(guī)模大,隨葬品數(shù)量較多,墓道內(nèi)普遍殉車,多者四輛,少者一輛。四座墓葬中以M39隨葬遺物最多,等級最高,出土鼎、簋、甗、提梁卣、尊、觚、盉、盤、匜等青銅禮器十余件,部分器物上刻有銘文,銘文內(nèi)容對于解讀墓主身份以及城址性質(zhì)具有重要意義。

五座小型墓葬分布在甲字形墓葬M39北部,均為北向,葬具為一棺一槨。除M42、M46為俯身葬外,其余三座均為仰身,墓主雙手交叉放置于腹部或胸前。墓內(nèi)普遍隨葬陶鬲、陶罐、穿孔貝飾、毛蛤、漆器、玉石器。隨葬品多放置在棺槨之間或頭箱內(nèi),飾件多置于人骨上。

▲西周中小型墓隨葬陶器組合

▲西周時期重要遺跡分布圖

陳莊遺址是山東地區(qū)西周時期的重大發(fā)現(xiàn),發(fā)掘成果填補了山東周代考古的多項空白。第一,厘清三處夯土基址的營建、使用、廢棄過程,對解讀城址性質(zhì)具有重要意義。第二,新發(fā)現(xiàn)的四座甲字形大墓以及五座小型貴族墓,形制與往年發(fā)掘墓葬基本一致,結(jié)合出土器物推測,年代大致為西周中期。通過對M39銅鼎銘文的初步釋讀,墓主應(yīng)與齊公室“引”密切相關(guān),與M35墓主為同一家族。第三,本次發(fā)掘為探討遺址使用性質(zhì)的歷時性變化提供了新證據(jù)。陳莊遺址早期為以城址、大型宮殿、祭壇為主體的城邑聚落;西周中期之后,或因政治原因,城址內(nèi)生活設(shè)施廢棄,轉(zhuǎn)為齊貴族陵園;春秋之后降為普通環(huán)壕聚落。

▲發(fā)掘完航拍

青寧村墓地位于濟南市濟陽區(qū)崔寨街道青寧村舊址西500米處,為配合工程建設(shè),濟南市考古研究院對墓地進(jìn)行考古發(fā)掘。本次發(fā)掘面積5400平方米,共清理宋金至清代墓葬255座,出土有瓷碗、瓷罐、瓷缸、銅鏡、銅錢等各類遺物700余件(組)。

▲M110北壁

該墓地延續(xù)時間約700余年,整體規(guī)模較大,墓葬數(shù)量較多,形制多樣,隨葬品豐富,補充了濟南地區(qū)黃河以北區(qū)域的墓葬考古資料,也為考察該區(qū)域宋金至明清時期喪葬習(xí)俗的發(fā)展演變以及出土遺物的演變規(guī)律增添了新的實物資料。

▲M83器物組合

山東地區(qū)元代磚雕壁畫墓大多分布于濟南東部一帶,均位于黃河以南,青寧墓地元代磚雕壁畫墓的發(fā)現(xiàn)將此類墓葬形制的分布范圍擴展至黃河以北,為研究元代山東地區(qū)磚雕壁畫墓的分布與傳播提供了新材料。濟南地區(qū)以往發(fā)現(xiàn)的元明時期墓葬未見有舟形墓,青寧墓地元明時期舟形墓的發(fā)現(xiàn)既補充了這一時期的墓葬形制,也為宋金之后舟形墓的發(fā)展、演變研究提供了新素材。

▲M2墓室展開圖

▲M32墓門

青寧墓地明代墓葬發(fā)現(xiàn)133座,大多裝飾有磚雕,是山東地區(qū)數(shù)量最多的明代磚雕墓地。磚雕主要包括仿木結(jié)構(gòu)門樓、歇山式建筑和燈檠等,結(jié)構(gòu)特點較元代墓葬有明顯的延續(xù)性,為研究山東地區(qū)磚雕墓的發(fā)展、演變提供了新材料。發(fā)掘區(qū)南部的明代墓葬排列有序,基本不見打破,并且存在避讓現(xiàn)象,具有較強的規(guī)劃性,墓內(nèi)隨葬品及人骨為研究當(dāng)?shù)厝巳旱募易褰M織形式、親緣關(guān)系、日常生活、宗教信仰、喪葬觀念、飲食結(jié)構(gòu)提供了新的材料,也為歷史學(xué)及民俗學(xué)的相關(guān)研究提供了新視角。

▲M97器物組合

該墓地毗鄰黃河,受黃河水患影響較大,尤其是宋金時期磚室墓大多存在洪水沖擊現(xiàn)象,為研究黃泛區(qū)歷史時期黃河的水文、泛濫演變提供了依據(jù),對還原墓葬營建過程以及后續(xù)地層堆積序列提供了新資料,對深化研究山東地區(qū)黃河文化有重要意義。

▲威海市威海灣“來遠(yuǎn)”艦遺址地理位置圖

威海是中日甲午戰(zhàn)爭終戰(zhàn)之地,為探明威海灣內(nèi)北洋海軍沉艦狀況,2017至2022年,山東省水下考古研究中心聯(lián)合國家文物局考古研究中心、中國甲午戰(zhàn)爭博物院和威海市博物館開展了清北洋海軍沉艦調(diào)查項目,先后發(fā)現(xiàn)發(fā)掘了“定遠(yuǎn)”艦、“靖遠(yuǎn)”艦遺址。2023年7—9月,考古隊對“來遠(yuǎn)”艦遺址進(jìn)行了水下考古發(fā)掘。

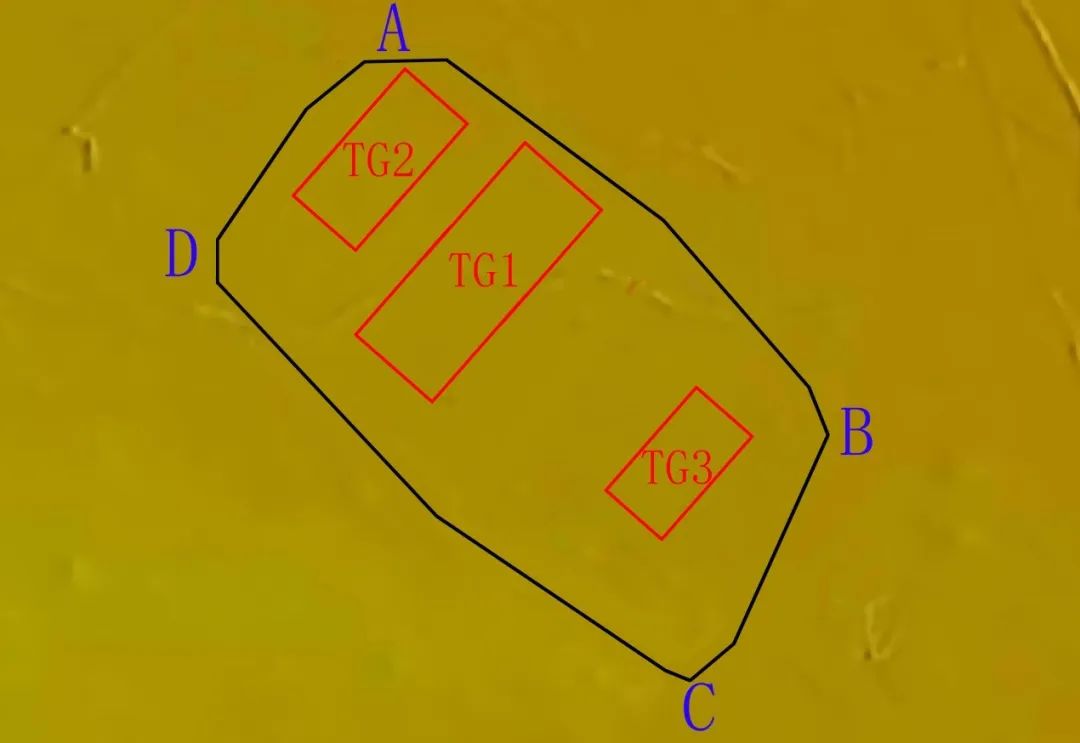

▲“來遠(yuǎn)”艦遺址抽沙位置示意圖

▲TG1磁力異常區(qū)域、平剖面圖

“來遠(yuǎn)”艦遺址位于威海市環(huán)翠區(qū)劉公島海軍公所南約500米處的海域內(nèi),沉艦殘骸完全埋于海泥下,埋深0.5米至3米。2023年度選取重點區(qū)域布設(shè)5×20米的探溝3個(不含TG1擴方約70平方米),經(jīng)抽沙清理,遺物分布密集區(qū)集中在TG1北部約5×12平方米范圍,凝結(jié)塊呈不規(guī)則散落,木板殘斷零亂,鋼板殘碎扭曲,所有遺跡看不出艦體形態(tài)與走向。TG2中部發(fā)現(xiàn)一些鋼纜,表明為桅桿倒覆區(qū);另發(fā)現(xiàn)有少量彈殼、船板、煤炭等遺物。TG3發(fā)現(xiàn)有少量彈殼、船板、煤炭、瓷碗等遺物。

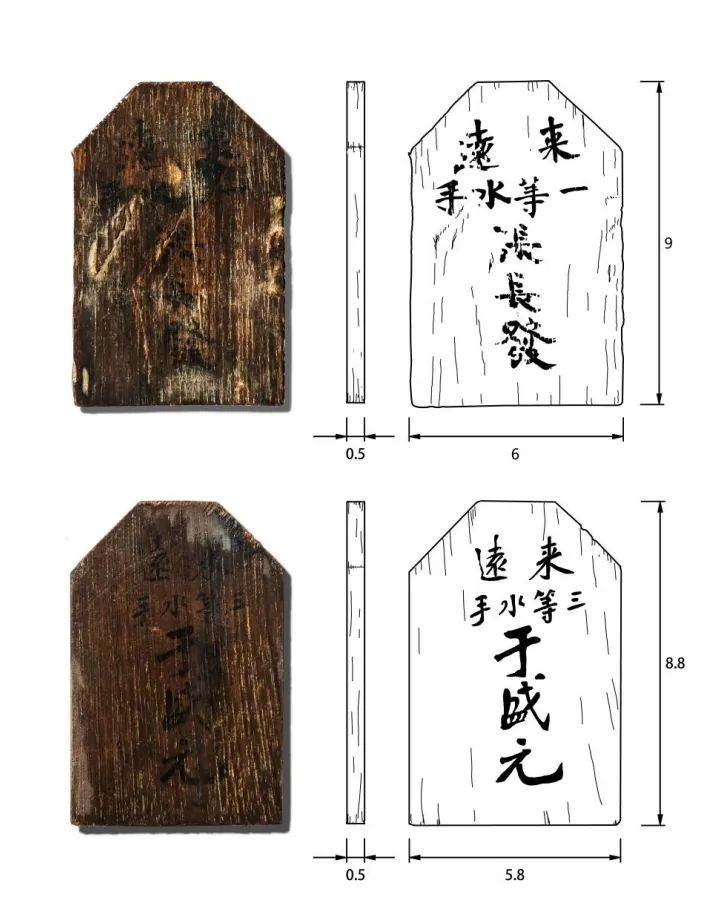

▲刻有“來遠(yuǎn)”的鍍銀湯勺

▲“來遠(yuǎn)一等水手張長發(fā)”、“來遠(yuǎn)三等水手于盛元”身份牌

▲“來遠(yuǎn)”艦遺址出水的海軍軍刀

遺址海底遺跡、遺物分布呈現(xiàn)出被拆解的散落狀態(tài),應(yīng)與日軍戰(zhàn)后破拆有關(guān)。遺物夾雜在凝結(jié)塊、煤渣、碎木板中間,共提取文物1836件,分骨、陶瓷、銅、鐵、木、皮革等材質(zhì),種類包括船體構(gòu)件、個人生活類物品、武器彈藥等。重要遺物包括刻有“來遠(yuǎn)”的鍍銀湯勺;墨書“來遠(yuǎn)三等水手于盛元”、“來遠(yuǎn)一等水手張長發(fā)”的身份木牌、海軍軍刀,實證了“來遠(yuǎn)”艦身份。此外,還發(fā)現(xiàn)一批英租時期的遺物,含英國產(chǎn)瓷盤、軍服鈕扣、玻璃瓶及牛骨等。遺址及地層中的遺物反映清末北洋海軍戰(zhàn)艦及英租威海衛(wèi)泊船錨地的時代特征。

2018年6月12日,習(xí)近平總書記視察劉公島時,強調(diào)“要警鐘長鳴,銘記歷史教訓(xùn)”。“來遠(yuǎn)”艦遺址發(fā)掘出水了大量文物,充實了甲午戰(zhàn)爭研究實物資料,將撬動近代海軍史、甲午戰(zhàn)爭歷史研究再上新臺階。同時,“來遠(yuǎn)”艦遺址是百年前甲午戰(zhàn)爭的實體見證之一,它的成功發(fā)掘?qū)O大豐富總體國家安全觀劉公島教育培訓(xùn)基地的展陳和教學(xué)內(nèi)容,推進(jìn)文旅融合,以更震撼人心的方式激勵廣大社會民眾回望歷史,銘記教訓(xùn),發(fā)憤圖強。

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號