來源:上善傳媒 日期:2025-03-10 瀏覽量: 欄目:城事

“活動日網(wǎng)購時,被各種推薦算法搞得頭昏腦漲,越買越亂,最后買了一堆自己壓根用不上的東西,收到貨還發(fā)現(xiàn)‘踩雷’了,那叫一個崩潰”;

“本以為,旅游前做攻略是一件很開心的事,但每個想去的地方網(wǎng)上評價都有好有壞,越做越焦躁,最后放棄出門”;

“瑣碎的決定做多了,就沒精力干大事,而且只要決定做慢了,就很容易發(fā)展成內(nèi)耗,導(dǎo)致行動無限拖延”……

心理學(xué)家丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)提出過一個觀點:“決策疲勞”是真實存在的,它會削弱我們的判斷力,導(dǎo)致我們做出更糟糕的選擇。美國一項研究統(tǒng)計顯示:成年人一天平均要做出 35000 個決定。每天困在大大小小的決策里,人們沒有力氣付諸行動,也沒有時間做真正想做的事。那么,人為什么會陷入“決策疲勞”?怎樣才能避免“決策疲勞”,節(jié)省精神能量、提升行動力?今天,就來和大家好好聊一聊。 圖庫版權(quán)圖片,轉(zhuǎn)載使用可能引發(fā)版權(quán)糾紛

心理學(xué)家勞倫 · 麥肯等人在《思維模型》一書中,是這樣定義“決策疲勞”的:“決策疲勞”就是隨著做出的決定越來越多,人會越感到疲憊不堪,導(dǎo)致決策質(zhì)量下降。一部分決策疲勞,經(jīng)過休息放松后會自動消失;剩余一部分則會深深留在我們的腦中,成為思維習(xí)慣的一部分。心理學(xué)家羅伊·鮑邁斯特在《意志力》一書中,提出過“自我損耗理論(ego depletion theory)”:自我控制是有限的心理資源,頻繁做決策會消耗這些資源,導(dǎo)致擺爛、拖延、懶散、躺平。書中還提到一個有趣的現(xiàn)象:超市總會把甜食放在顯眼位置,比如結(jié)賬處展示的口香糖、巧克力,這可不是隨便擺的。研究發(fā)現(xiàn),人們逛超市會自我損耗,大量“買什么”的決策使得人們結(jié)賬時疲憊不堪、無力自控,因此更容易被甜食誘惑。但也有商家“反其道而行”,在雙十一等購物節(jié)時推出復(fù)雜的大促活動,比如買三送二、滿減、直播間蹲點領(lǐng)優(yōu)惠券……人們?yōu)榱速I得實惠,提前半個月就在思考決策,自我損耗之高足以讓大腦“癱瘓”。比起購物,生活中決策疲勞的副作用更明顯。比如,我常常在這類人身上看到的決策疲勞:需要推動目標(biāo)實現(xiàn),但過程中總會遇到各種遲疑,比如親朋好友的反對、網(wǎng)上的不同評價、老師/領(lǐng)導(dǎo)的勸阻……小到打車還是坐地鐵,大到選什么專業(yè)、買哪套房、生不生孩子……TA 們沒完沒了地強迫自己做出最好、最完美的決策,有時會因為損耗過度而亂發(fā)脾氣、隨意揮霍、沖動魯莽,但更多時候大家會感到:我好像沒做什么,精神能量就已經(jīng)在不知不覺中耗盡了。 圖庫版權(quán)圖片,轉(zhuǎn)載使用可能引發(fā)版權(quán)糾紛電影《最愛女人購物狂》中,總是陷入“決策疲勞”的簡仁,為了晚飯吃什么、配例湯還是汽水,苦思冥想很長時間。在他身后排隊點餐的芳芳,干脆利落地幫他做了決定。兩人因此互生好感,但父母催婚時,簡仁不知道該娶芳芳,還是娶父母介紹的另一個女孩。一位心理醫(yī)生出了一個妙招:安排一場“盲盒”婚禮,在簡仁接親時,安排他接另一個女孩,又在接親途中,來來回回幫他做了好幾次決定。經(jīng)過幾輪的被動選擇,簡仁內(nèi)心“娶不到芳芳”的失落感,越來越清晰,這讓他逐漸意識到:他真正想娶的人是芳芳。害怕做出選擇的他,這一次卻沒有聽從醫(yī)生的話,而是遵從自己的想法,選擇了芳芳。這次改變使他告別了“選擇困難癥”,從此以后,做任何決策都變得干脆利落。同時運行的 CPU 太多,人的大腦會容易“燒”短路。很多像簡仁這樣能干、聰明、高自我要求的人,都習(xí)慣為一個“正確答案”而不斷開啟新 CPU:“你說吃燒味,但燒味有叉燒、燒鵝、雞肉、油雞、白切雞、燒排骨、三拼、雙拼、四寶,怎么選啊?”一是在小事上,不在乎自己想要什么,只在乎什么是正確的,不允許自己失敗。就像簡仁選晚飯,猶豫的不是“不知道想吃什么”,而是“選哪個才對”。二是在大事上,比起自己的真實想法,更害怕失敗的代價,遲遲不敢聽從內(nèi)心。最后,簡仁在心理醫(yī)生的幫助下,認(rèn)清了一直以來折磨自己的東西:對失敗的恐懼。看見自己內(nèi)心恐懼的那一瞬間,他的決策疲勞也緩解了。心理學(xué)家巴里·施瓦茨在一場 TED 演講中,提到他家當(dāng)?shù)氐碾s貨店里,有超過 175 種口味的沙拉醬,這沒有讓他更有幸福感,反而平添了很多煩惱:“如果你買了一種卻發(fā)現(xiàn)它沒那么好,你馬上就會想象:自己本可以做出另一個更好的選擇。結(jié)果是,這種想象出的選擇,會讓你對自己所做的決定感到后悔;這種后悔,會讓你從自己所做的決定中獲得的滿足感減少,即使那是一個很好的決定。”如果超市里只有 1~3 種沙拉醬,口味固定,那么這些煩惱就消失了。當(dāng)我們接收到的信息多到超過大腦處理能力,減少信息量,能幫助我們在一定程度上緩解決策疲勞,這樣一來大腦自然會輕松很多。但如果,你想要擁有更強大的決策能力,面對紛繁復(fù)雜的信息,內(nèi)心有一個牢固的“信息篩子”,可以流暢地選擇有用的信息留在大腦里。那么,你就需要給內(nèi)心“降噪”,幫大腦“節(jié)食”,讓自己避免頻繁陷入決策疲勞中。 圖庫版權(quán)圖片,轉(zhuǎn)載使用可能引發(fā)版權(quán)糾紛

如何避免決策疲勞,

節(jié)省能量、提升行動力?

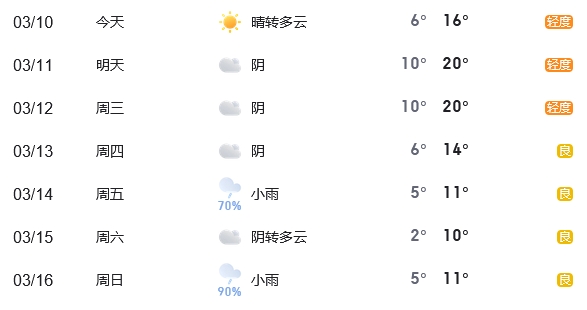

書籍《最重要的事只有一件》的作者加里·凱勒在經(jīng)營企業(yè)時,發(fā)現(xiàn)高管們經(jīng)常忘記把最重要的事做好,他想了一個改良的辦法:要求高管們每周呈報一件最重要的事。怎么判斷哪件事是最重要的呢?加里·凱勒的標(biāo)準(zhǔn)是:具體、想做、能讓其他事變得容易。比如,我們這周末不知道該去踏青游玩、還是看書學(xué)習(xí)、還是培養(yǎng)副業(yè),按照上述加里·凱勒的標(biāo)準(zhǔn),選一件最重要的事,可能就沒那么內(nèi)耗和糾結(jié)了,也能更高效地完成你想做的事。書籍《人類簡史》的作者尤瓦爾·赫拉利認(rèn)為:“過去信息稀缺,所以我接受能獲得的任何信息。但現(xiàn)在我們已經(jīng)被大量信息淹沒,尤其是那些無用信息——這會讓我們生病。我們需要進行信息節(jié)食。”比如,使用一些記錄型 App 來自動處理重復(fù)任務(wù):不知道一日三餐該吃什么,就翻看當(dāng)季時令蔬菜的相關(guān)書籍,參照里面的建議來分配飲食。這期間盡量不要看其他網(wǎng)絡(luò)平臺或者網(wǎng)友的建議,以免造成信息繁雜。或者,專門騰出一定的時間來做“冥想”,完全斷絕外界信息,只關(guān)注自己的內(nèi)心,這能幫助我們不被信息海洋吞沒了理智。哈佛教授蘭格在演講中說過這樣一句話:“與其浪費時間做一個正確決定,不如隨機選一個并努力讓這個選擇正確。”人都有做得好的一面,也有不完美的一面,勇敢去試錯,這過程帶來的經(jīng)驗、技巧、智慧,能幫助我們從不完美逐漸趨于完美。這樣一來,即使我們會在搞砸時感到焦慮、不安,但隨著經(jīng)驗積累也能越做越好,讓內(nèi)心更平靜與自洽。著名心理學(xué)家榮格對“直覺”有很高的評價:“直覺是一種通過潛意識的知覺,直接捕捉事物本質(zhì)的能力。”實在不知道走哪條路、做什么選擇時,就拋開對錯憑直覺先選擇一個。刻意思考的結(jié)果也有可能是錯的,但直覺永遠忠于你的內(nèi)心。最近大火的 DeepSeek 互動模式,實際上就提供了一種走出“決策疲勞”的新思路:你向它提問,然后針對這個問題數(shù)次細(xì)化關(guān)鍵詞,直到它給出你想要的答案。這提醒我們,決策之前,我們或許需要先和內(nèi)心對話:

“我急需解決的問題是什么?”

“問題的關(guān)鍵點是什么?”

“準(zhǔn)確來說,我到底想要什么?”

比起答案,你如何提問更加關(guān)鍵,因為找準(zhǔn)了問題,就找準(zhǔn)了內(nèi)心的答案。而一個善于挖掘內(nèi)在感受和真實需求的人,才能在信息海洋中真正擁有自己的一片凈土。最后,愿我們都能在雞零狗碎的日子里,少被無謂的人和事消耗,多聽從自己內(nèi)心的選擇。世界和我愛著你。

[1]丹尼爾·卡尼曼, D. 思考,快與慢 [M]. 胡曉姣譯. 北京: 中信出版社, 2012.

[2]加布里埃爾·溫伯格, G., 麥肯, L. 思維模型 [M]. 王岑卉譯. 杭州: 浙江教育出版社, 2020.

[3]羅伊·鮑邁斯特, R. 意志力 [M]. 丁丹等譯. 北京: 中信出版社, 2012.

[4]加里·凱勒, G. 最重要的事只有一件 [M]. 張寶文等譯. 北京: 中信出版社, 2015.

[5]公眾號文章《未來10年,學(xué)什么不會失業(yè)?專訪《人類簡史》作者尤瓦爾·赫拉利》后浪研究所,許嘉婧、曲枚。

來源:科普中國

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號