沒有暖氣的冬天,你是不是也這樣:

睡進被窩的瞬間,像是進到冰窖,整個晚上都“透心涼”;

睡到早上好不容易暖和點,鬧鐘又響了,只能掀開被窩,哆哆嗦嗦穿衣起床……

睡覺這種本該享受的事情,一旦遇到寒冷的“魔法攻擊”,難受程度真的堪比上刑!!!

冷的時候,你也許會換床更厚被子,或者多蓋幾層。

但一頓操作下來,你可能就會發(fā)現(xiàn):

保暖效果沒好多少,被子也厚重到了“鬼壓床”的地步。

沒有暖氣的冬天,到底怎么才能睡得暖和又舒適啊啊啊?!!!

我們連夜找專家、查文獻、親測之后,發(fā)現(xiàn)了一個超簡單有效的辦法:換個毛絨床單。

毛絨床單鎖溫能力嘎嘎強

超絕鎖溫能力,是毛絨絨這種質(zhì)地,與生俱來的天賦。

蓬松的纖維風格,讓它和平滑面料之間拉開了肉眼可見的差距。

三維立體的毛毛,能夠創(chuàng)造出空間,積蓄更多的靜止的空氣。

靜止空氣,正好就是保暖界的“六邊形戰(zhàn)士”:純天然、不花錢、沒啥重量不說,放眼所有紡織材料,它都是導(dǎo)熱系數(shù)最低、鎖溫能力最強的存在。

咱們愛買的羽絨,就是提升蓬松度、制造出保溫空氣層、提升整體保暖力的“教科書級別”案例。

用在床單上也是一個道理,經(jīng)歷過起絨工藝洗禮的面料,形成了空氣保暖屏障,鎖溫保暖效果都會有所提升。

與此同時,床單上的“毛絨絨”還具備體感上的優(yōu)勢——

相比于其他季節(jié)首選的光滑平整、輕薄透氣的面料(比如全棉),毛絨床單的手感更柔軟、觸感更溫暖。晚上進被窩的時候,就不再那么冰冰涼啦!

心理研究表明,我們?nèi)祟愄烊痪蛯γq床單這類軟乎乎的東西有著天然的依賴(軟物依戀),它可以幫我們緩解焦慮情緒、增加快樂感受。

冬天洗香香睡進暖和被窩的含金量,懂得都懂~

那么……

換對床單究竟能暖和多少?

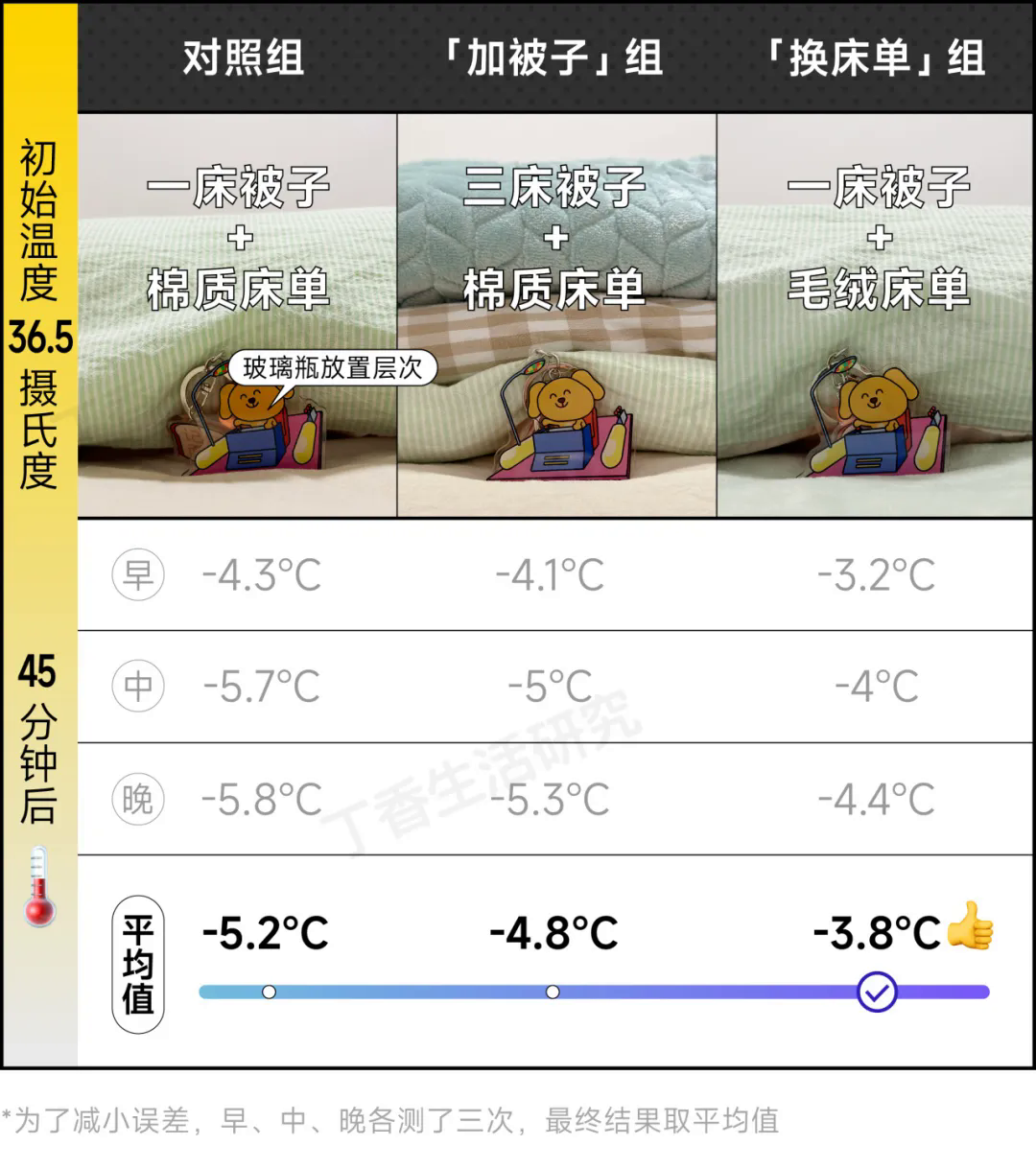

為了看看到底能有多暖和,我們設(shè)計了一個簡單的對照實驗(沒有實驗室那么嚴謹,大家主要看個保溫效果??)

將初始溫度為 36.5℃ 的熱水灌入玻璃瓶,分別放進三組不同床品條件的被子里蓋嚴實。

45 分鐘后,取出測量它們溫度流失情況,溫度流失越少的就越保暖。

結(jié)果發(fā)現(xiàn),加蓋三層被子有點用,但不多。

原因很簡單:被子反復(fù)疊加之后,最里層被子蓬松度大大降低、靜止空氣的存儲空間變少,保暖效果也就跟著大打折扣了。

相比之下,換床單操作簡單,但溫度流失最少。比蓋三床被子要整整暖出 1 ℃,比普通棉床單更是減少了 1.4 ℃ 的溫暖流失。

可別覺得少啊!研究發(fā)現(xiàn),僅僅是 0.02℃-0.05℃ 的溫差,就能被人體所感知。

差了 1 ℃ 的床,那就是冰窟和暖窩的區(qū)別!(該說不說,1 ℃ 能省下不少加熱的電費呢)

綜合看來,換毛絨床單簡單又高效——

既增強了身體下方的保暖效能,和被子一起達成前胸后背“雙重鎖溫”的效果;又不會影響里層被子整體蓬松度,整體輕薄又暖和。

教你幾招輕松選購不費腦

珊瑚絨、牛奶絨、法蘭絨、豆豆絨、仿兔絨、棉磨毛……

打開購物平臺搜索毛絨床單的你,是不是也在這些看似各異的毛絨材質(zhì)中眼花繚亂?

其實,除了「棉磨毛」之外,其他所有絨毛叫法的本質(zhì)都是聚酯纖維。只不過制作工藝上稍有區(qū)別而已,一張圖教你分辨??

選的時候不用太糾結(jié),作為床單,牛奶絨、法蘭絨、仿兔毛這幾種絨都 OK ~

但在下單前,你還得了解這 3 件事:

1

提升保暖效果,最該關(guān)注克重

克重也就是每平米面料的重量,通常在 230 GSM 及以上的就很密實了。( GSM 和 g/m2 都是克重單位)

如果你心儀的毛絨床單,沒有單獨標注克重,也可以自己套公式算算:

克重 = 床單凈重 ÷(床單長 × 床單寬)

2

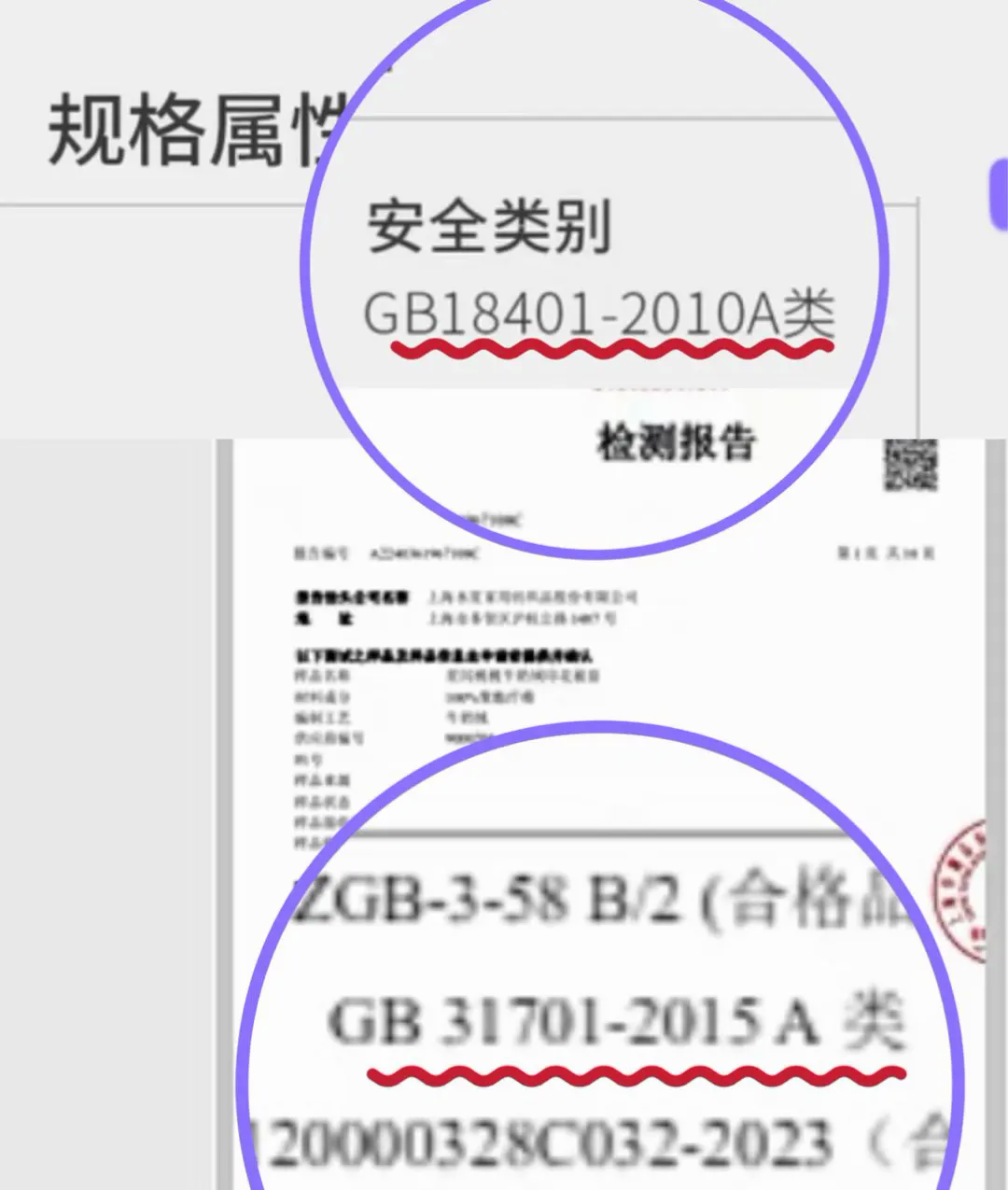

想要更高安全性,認準 A 類國標

下面兩種 A 類國標,安全性都比較高:

?《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》

GB 18401-2010 A 類

?《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》

GB 31701-2015 A 類

根據(jù)使用場景,二選一即可。

3

不想有靜電,留心抗靜電標識

抗靜電標識,同樣是有兩種、二選一即可。

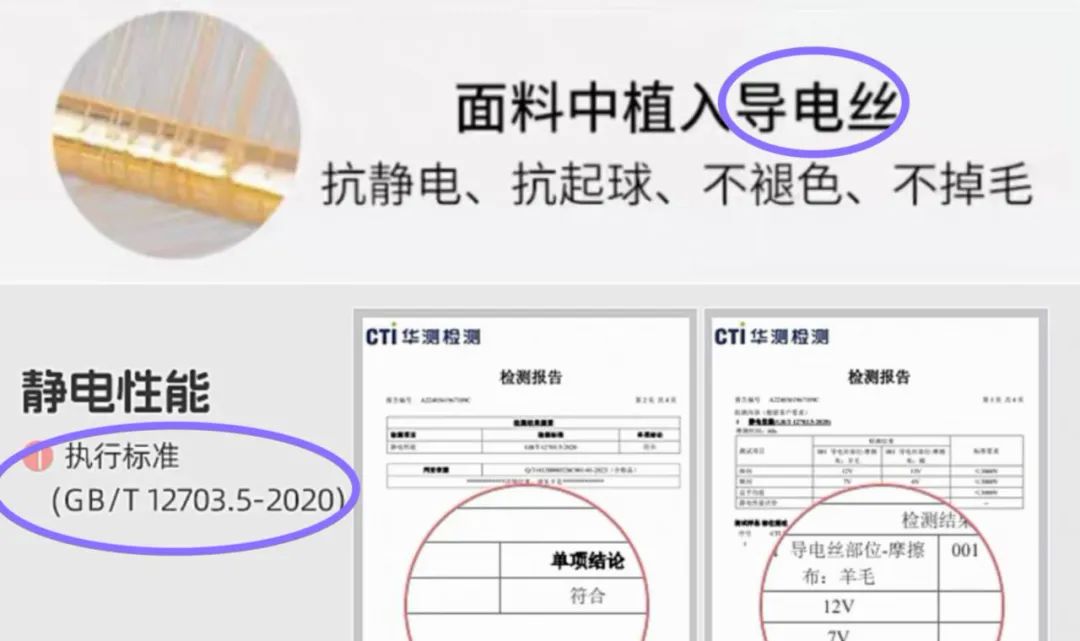

? 含有「導(dǎo)電絲」字樣

? 符合《紡織品靜電評定標準》

GB/T 12703.5-2020

聚酯纖維面料容易起靜電,建議大家選購時留心查看。否則,第二天從毛絨床單上醒來的你,大概率就會自帶電源。

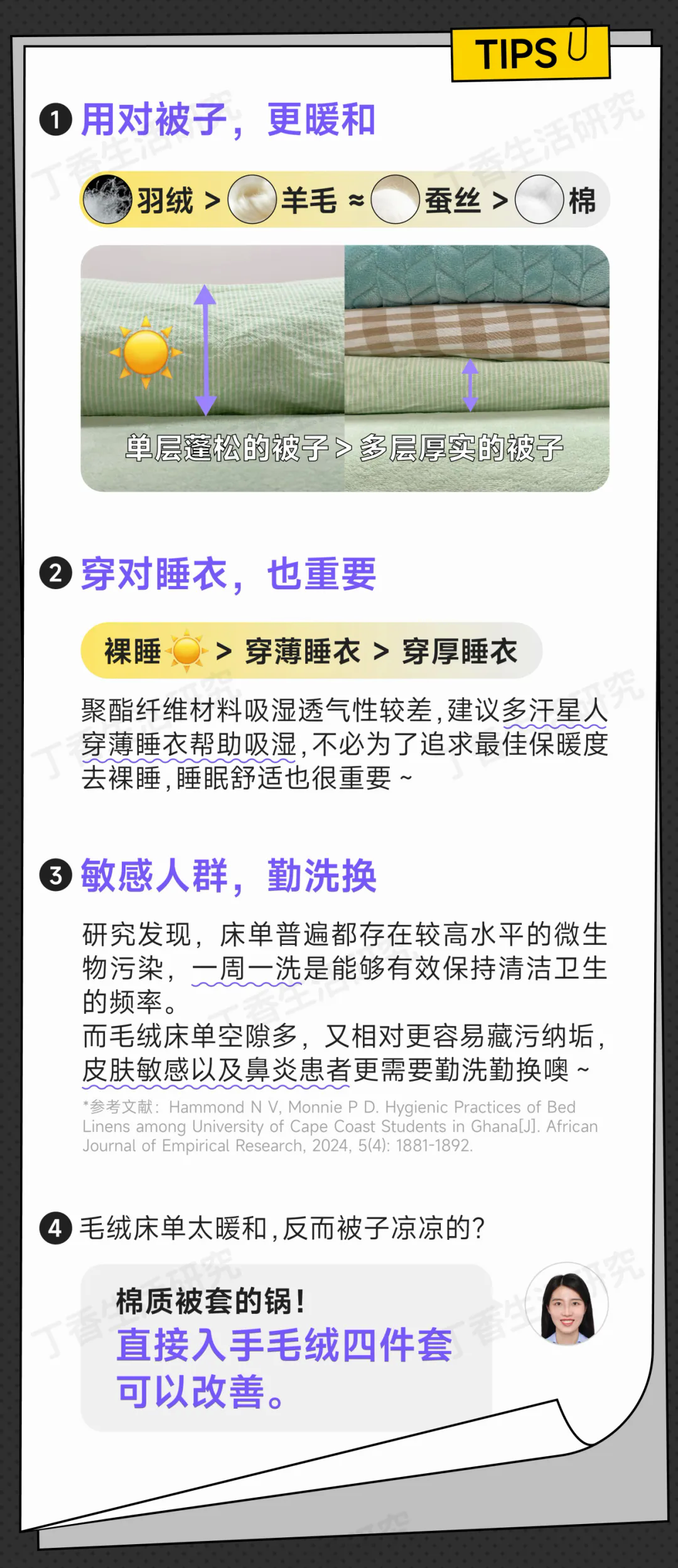

已經(jīng)換好毛絨絨床單的朋友們,先別走!

真人實測之后,貢獻出了一些暖睡“疊 Buff ”的小經(jīng)驗??

學(xué)會了,今晚就回家試試吧(不想新買毛絨床單,家里的親膚毛毯也能替代)期待在評論區(qū)和大家一起討論使用感受呀~

別忘了 轉(zhuǎn)發(fā) 給身邊怕冷的家人朋友噢!咱們一起暖暖過冬??

參考文獻

來源:科普中國

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號

魯公網(wǎng)安備 37048102001001號